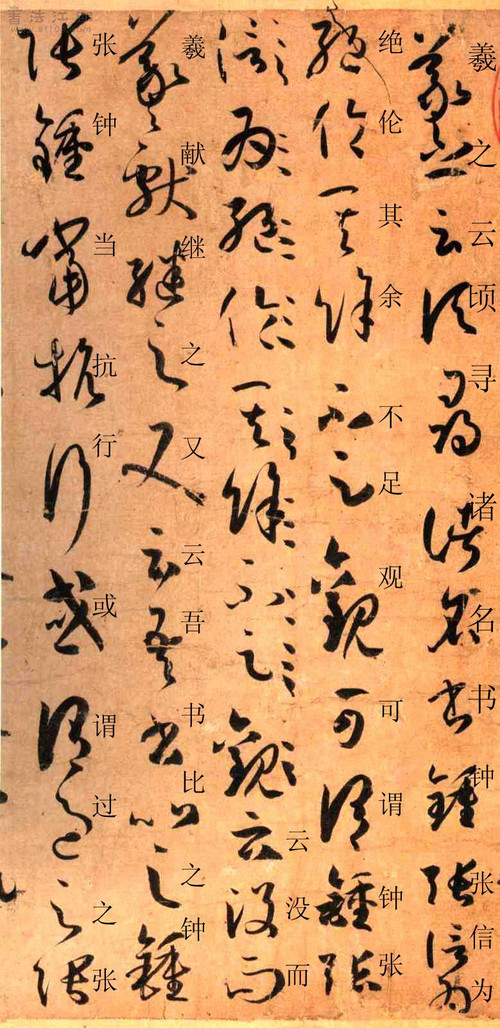

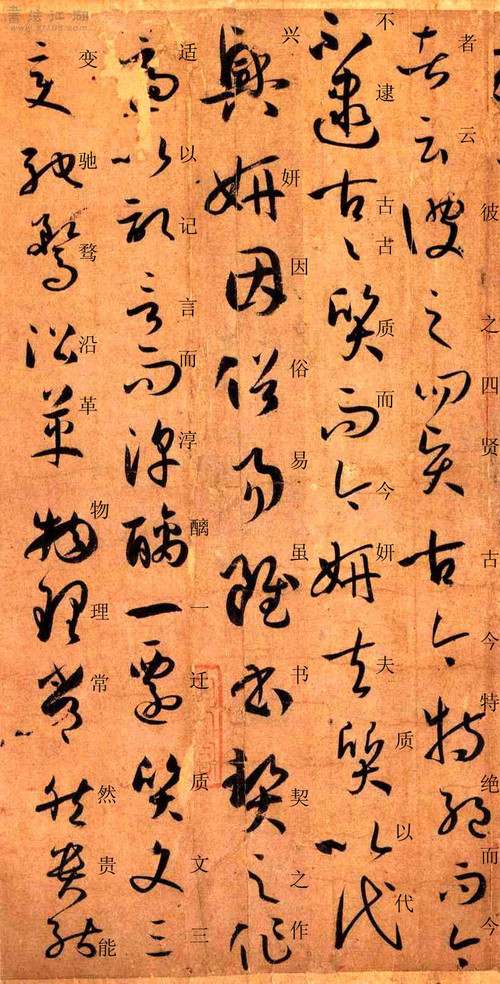

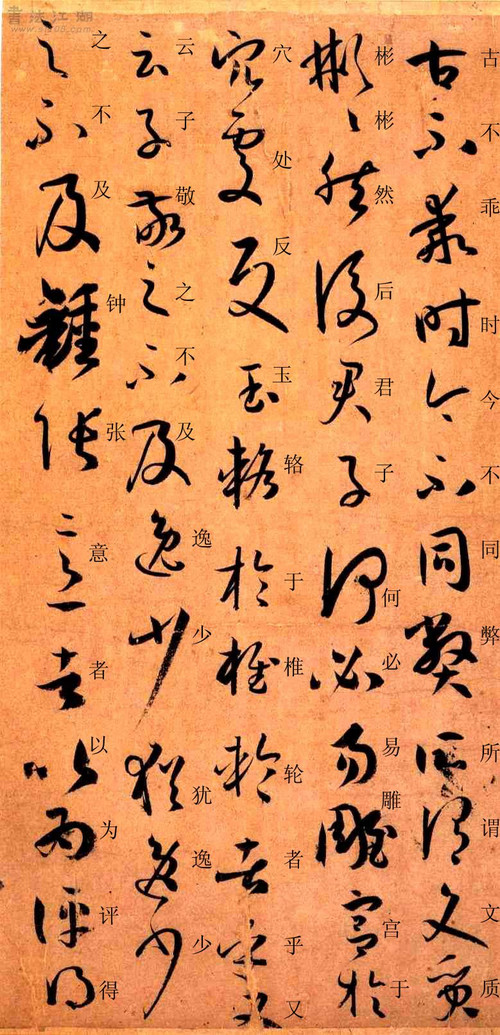

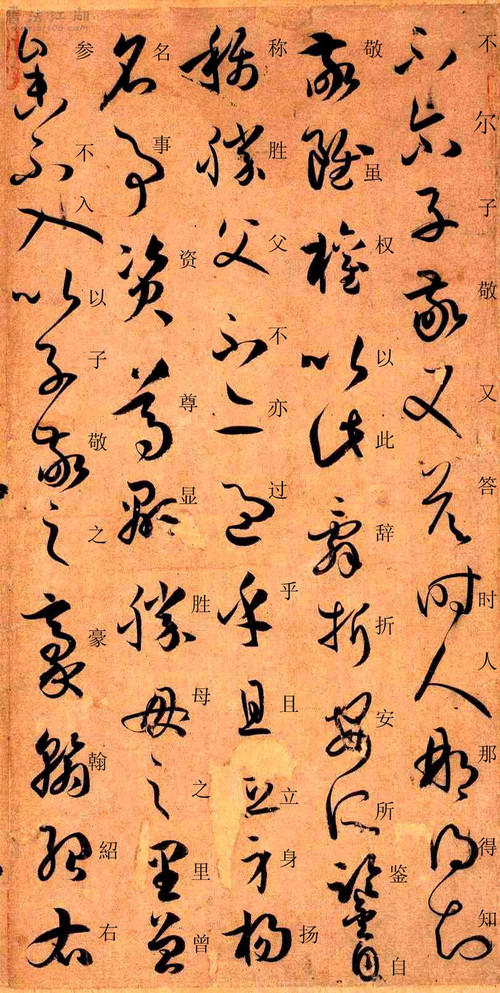

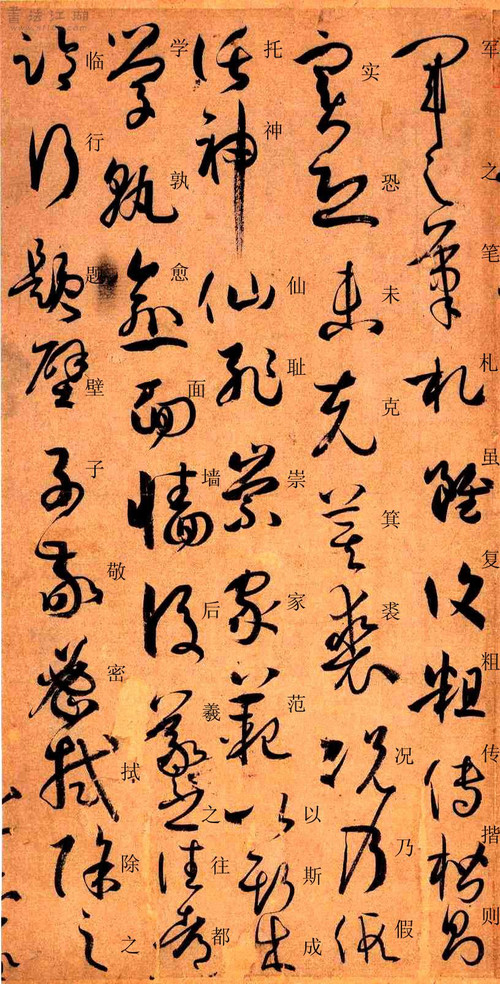

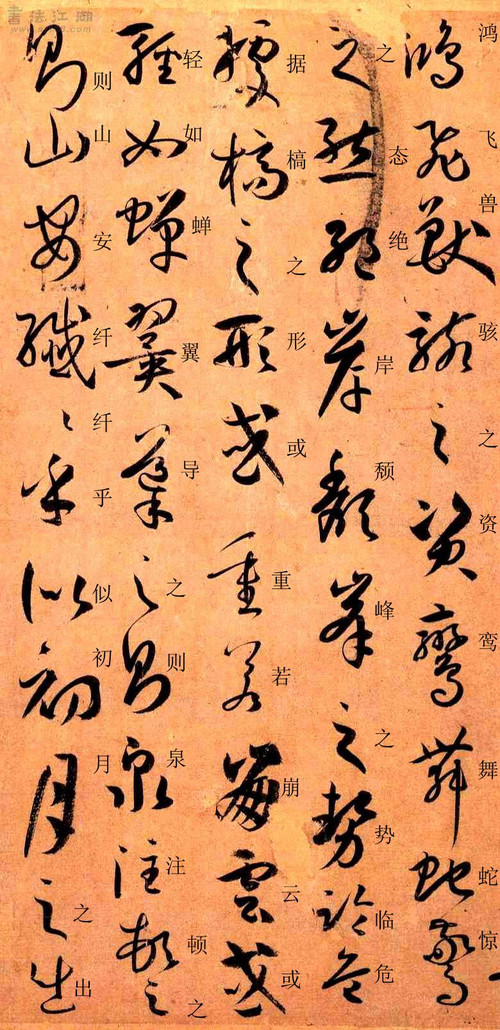

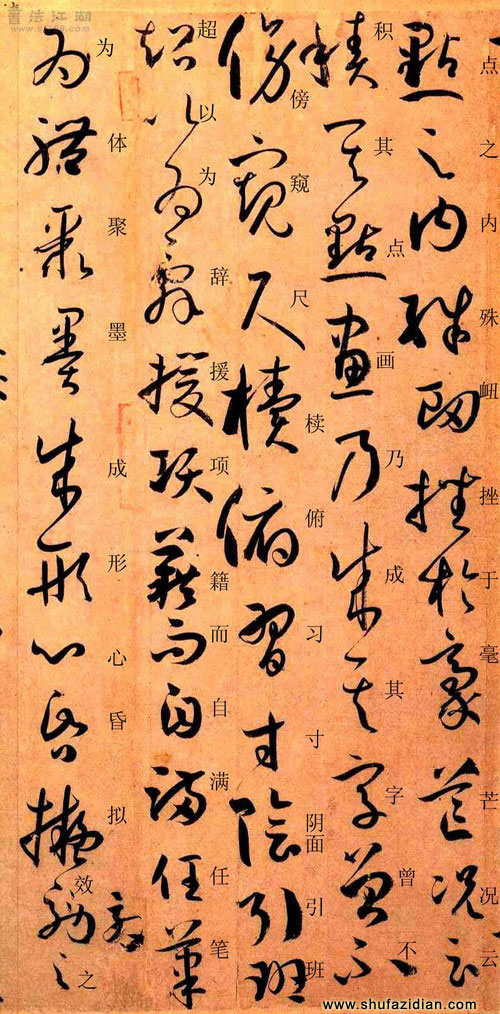

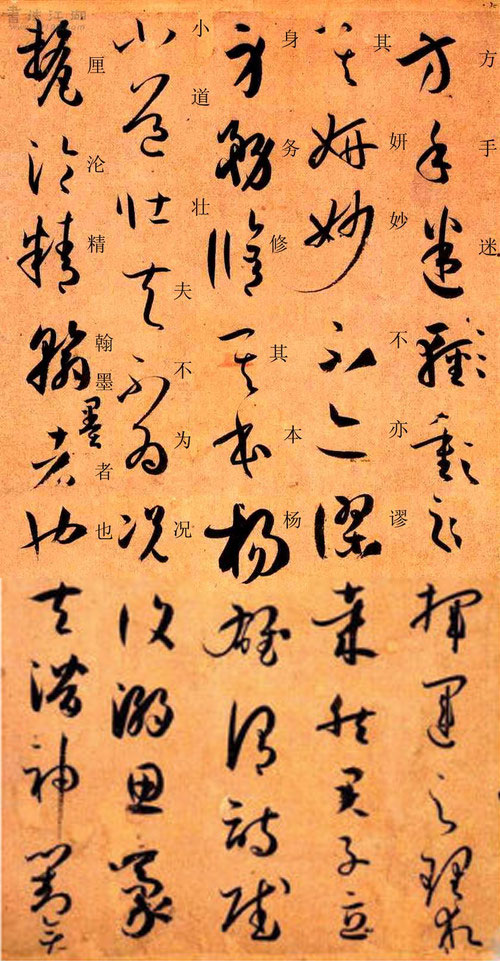

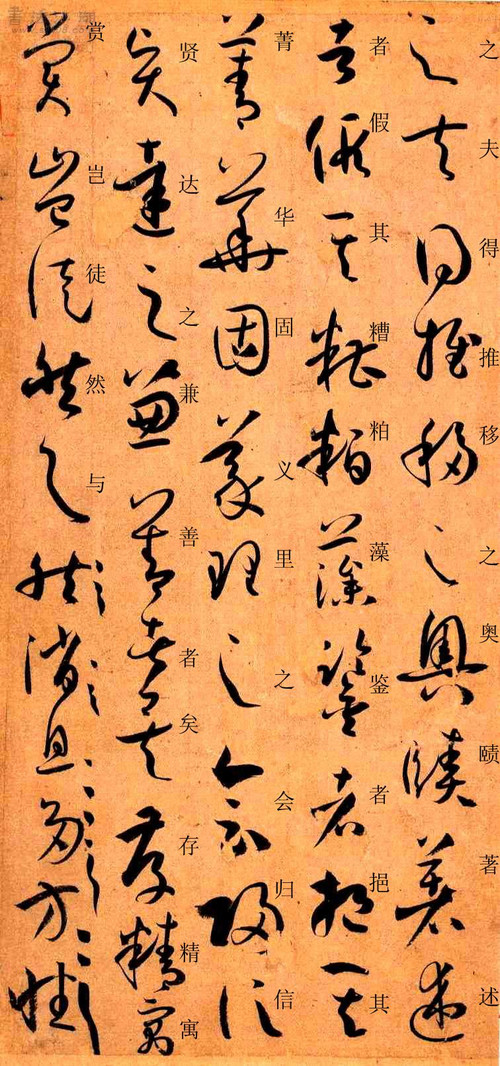

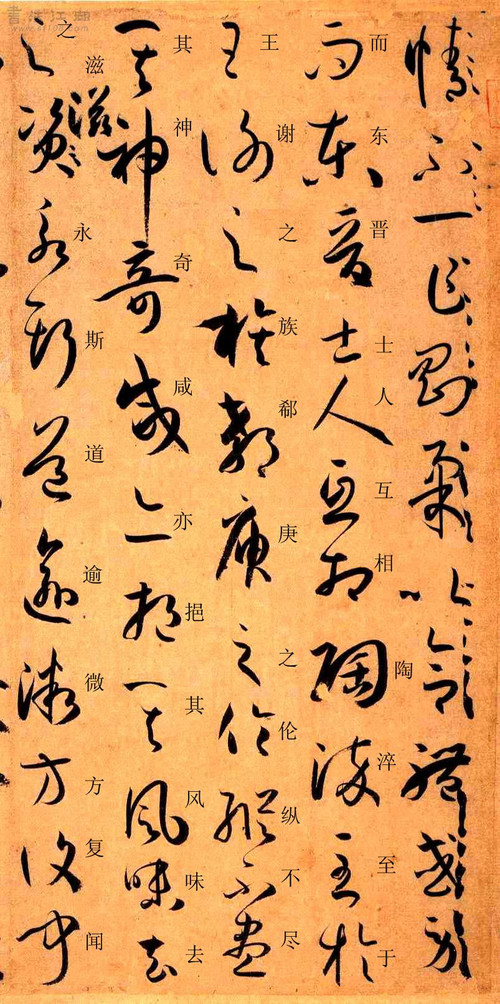

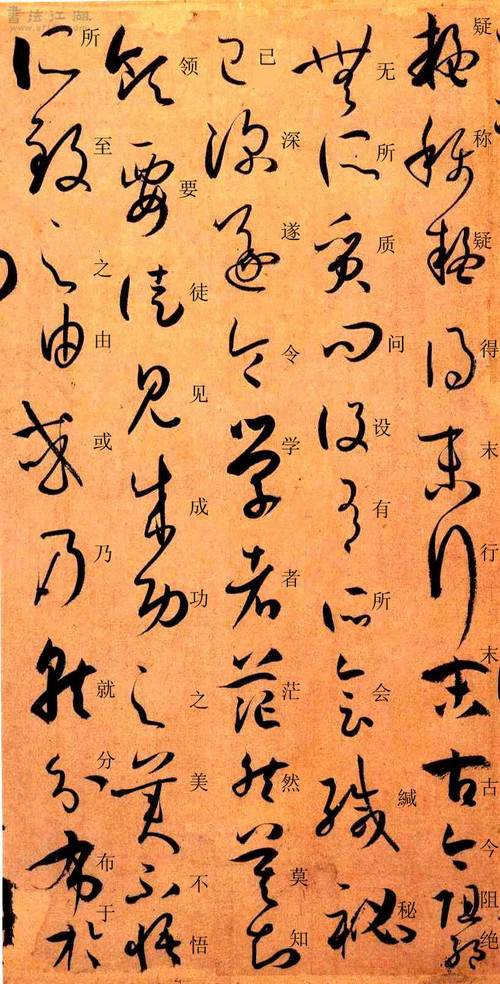

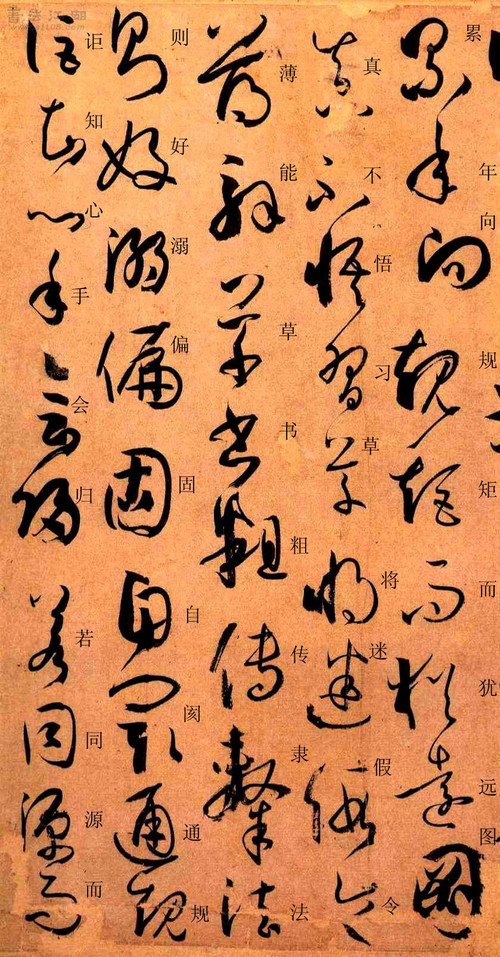

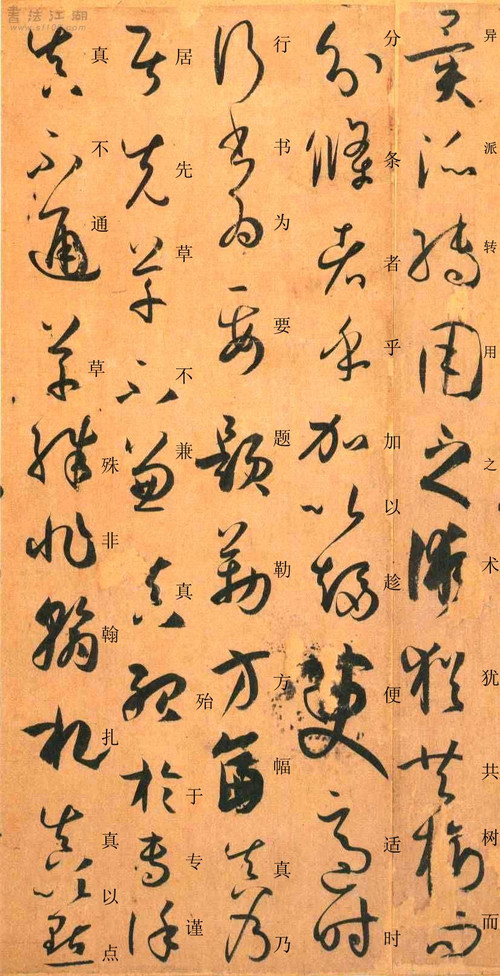

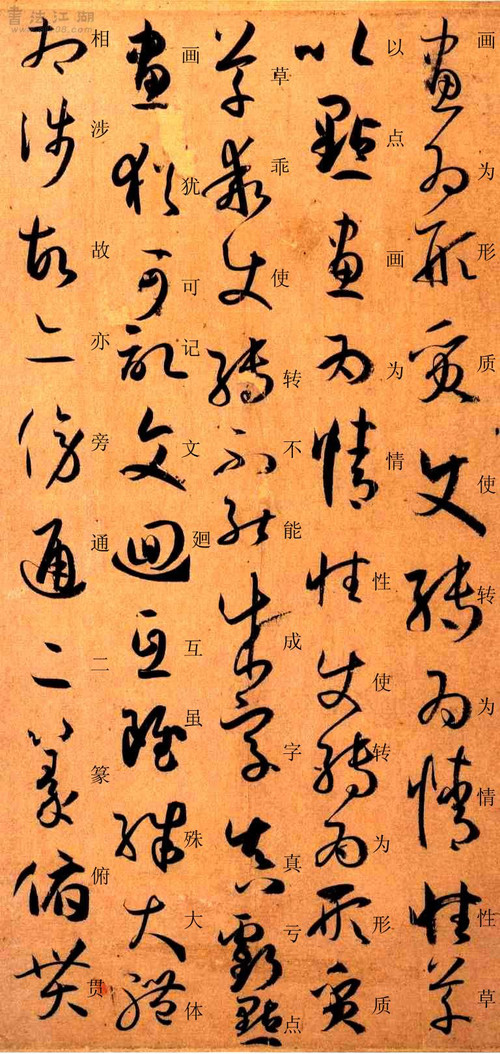

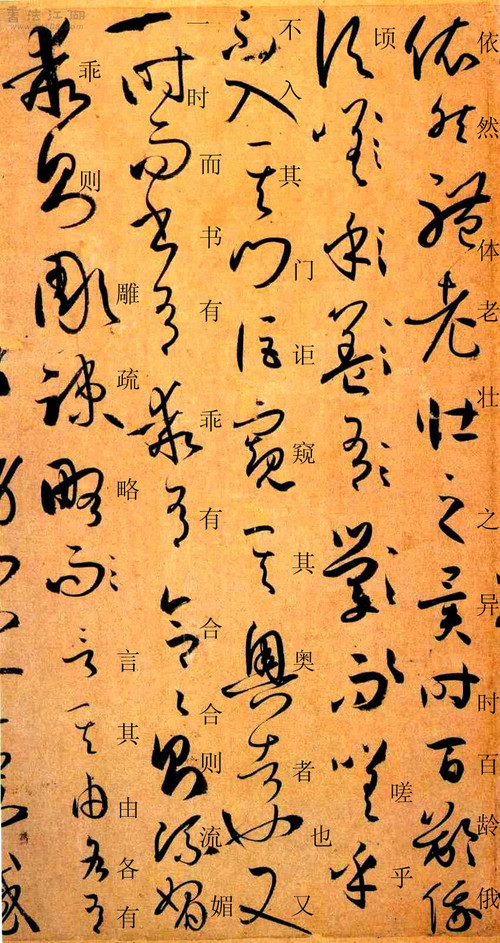

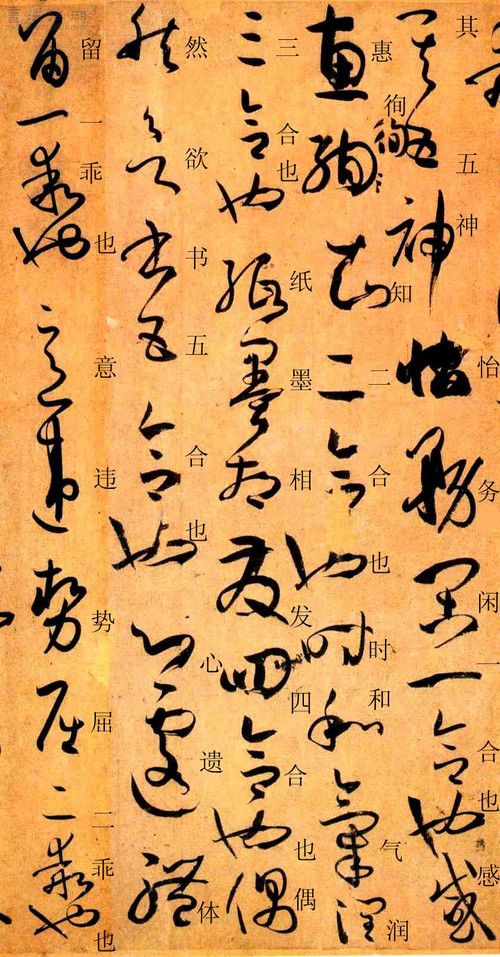

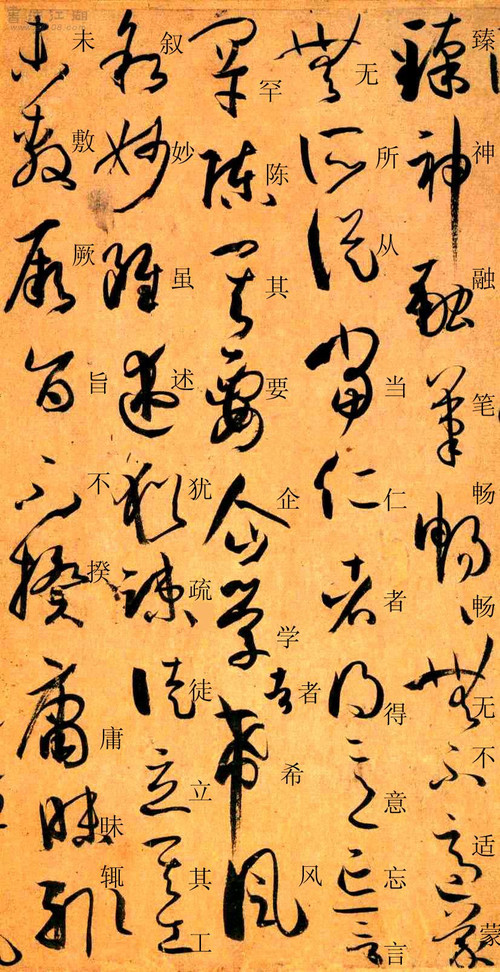

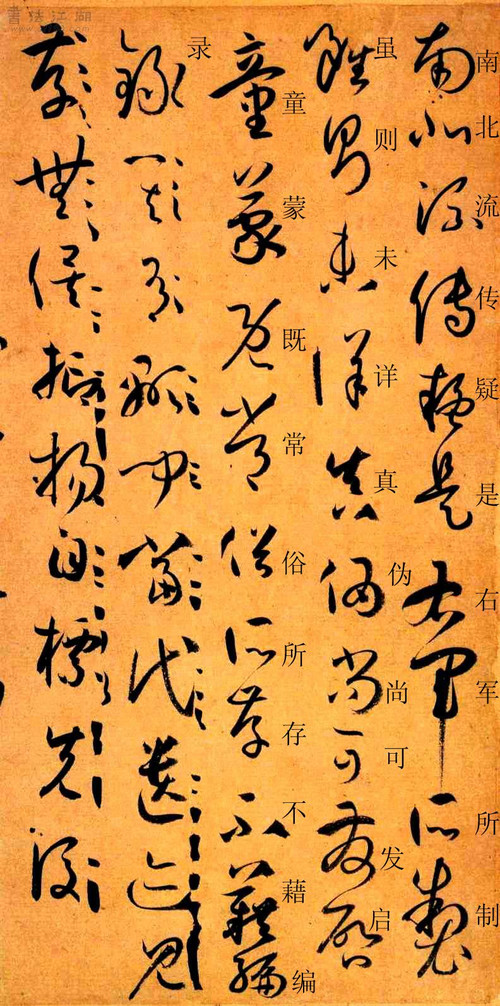

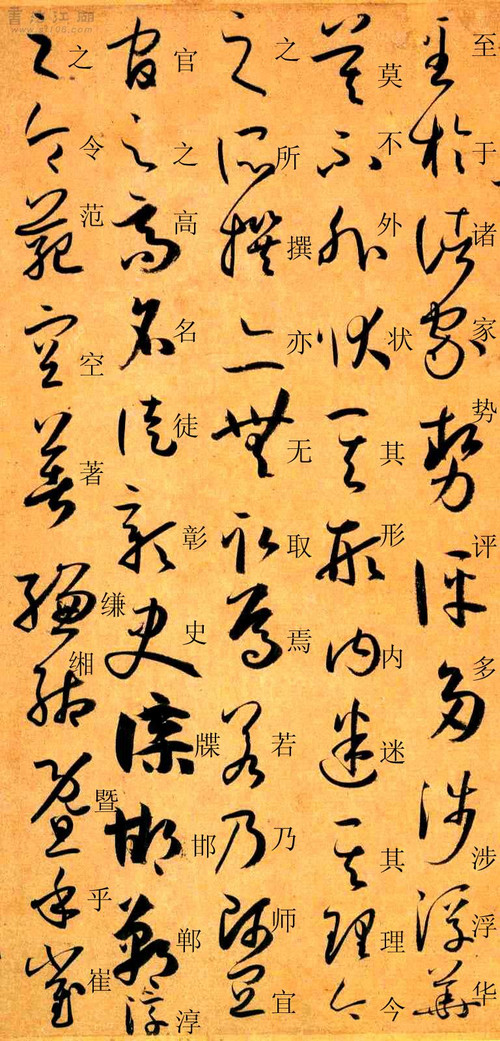

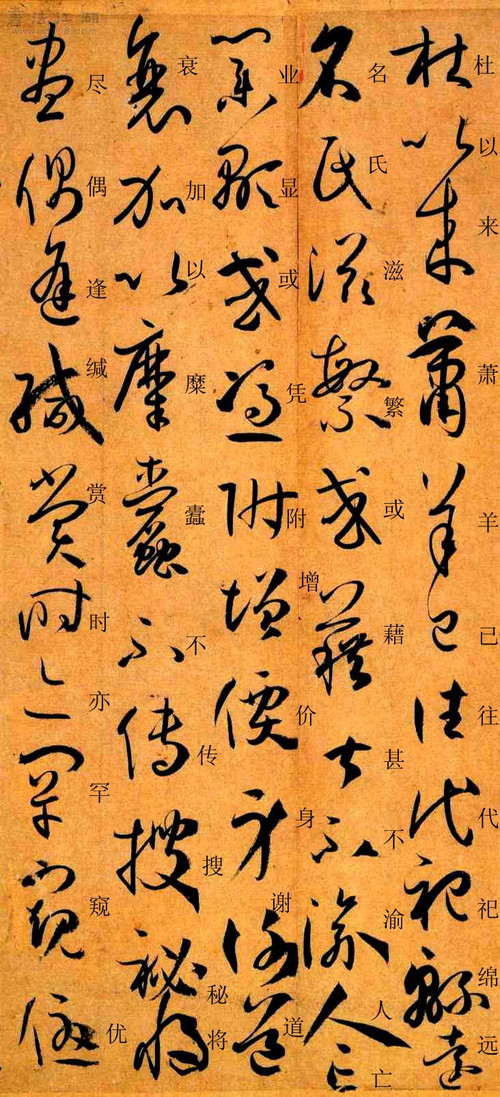

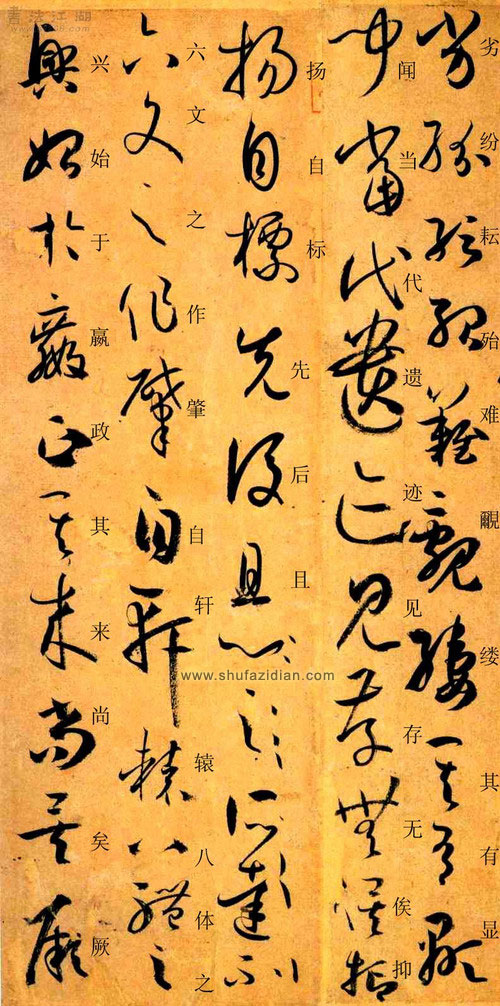

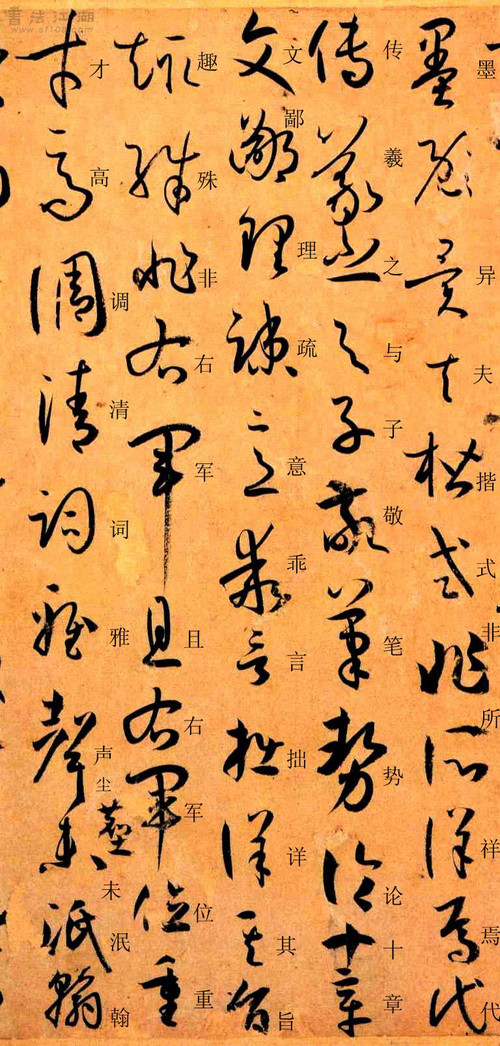

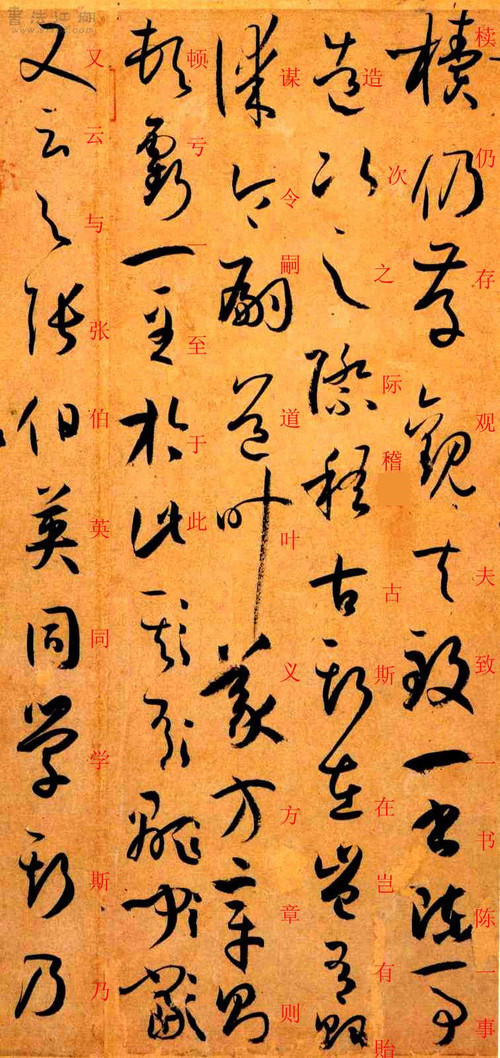

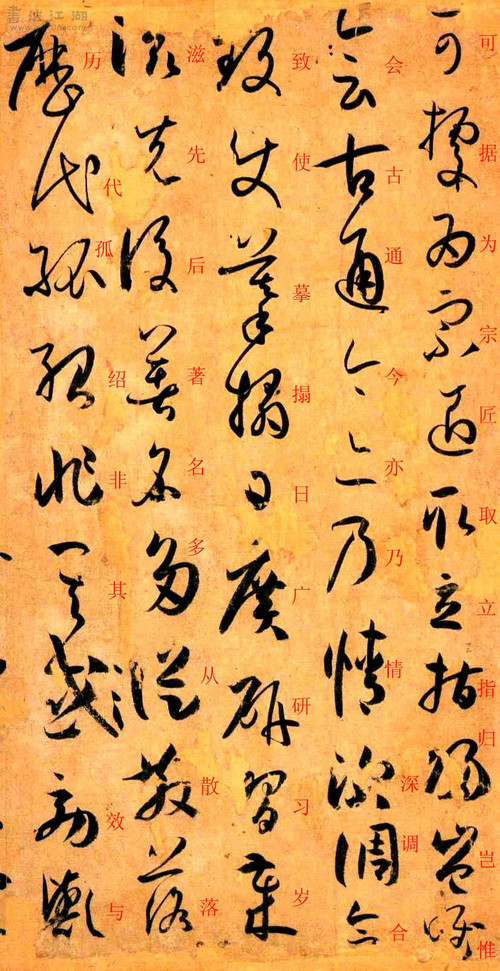

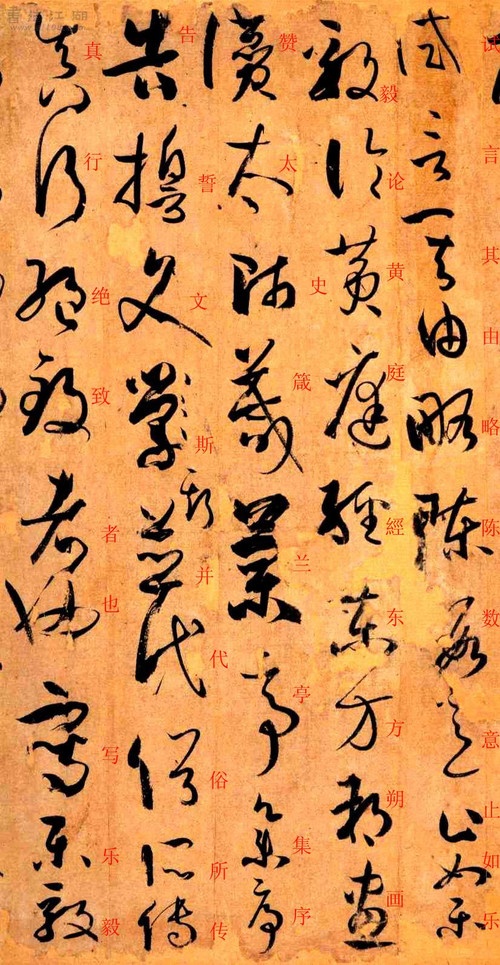

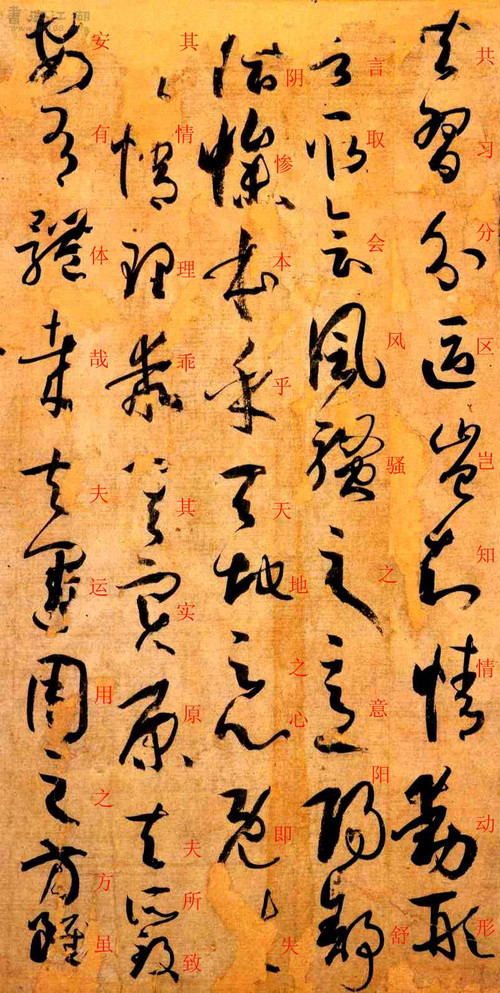

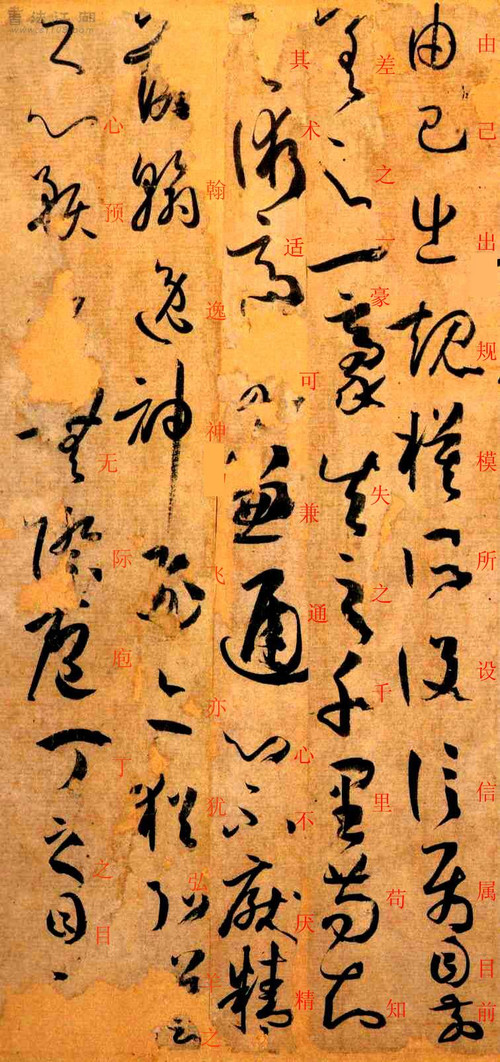

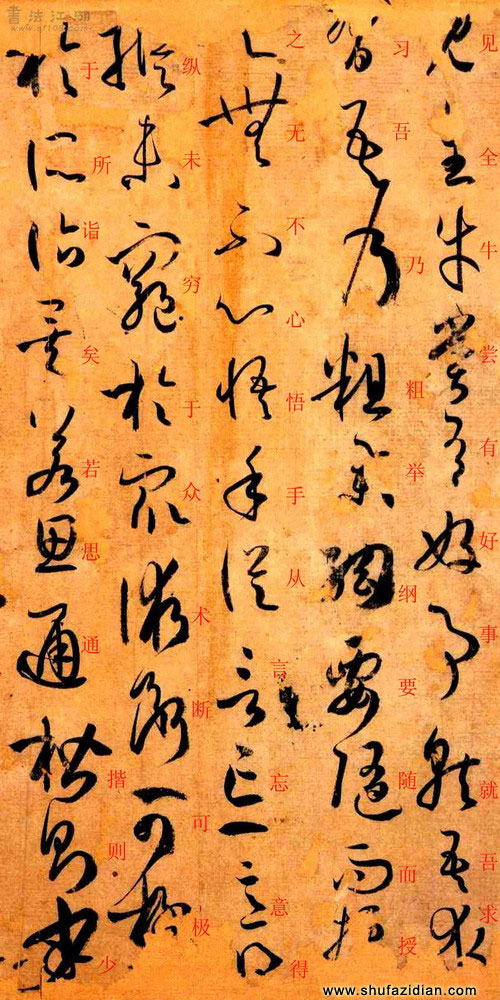

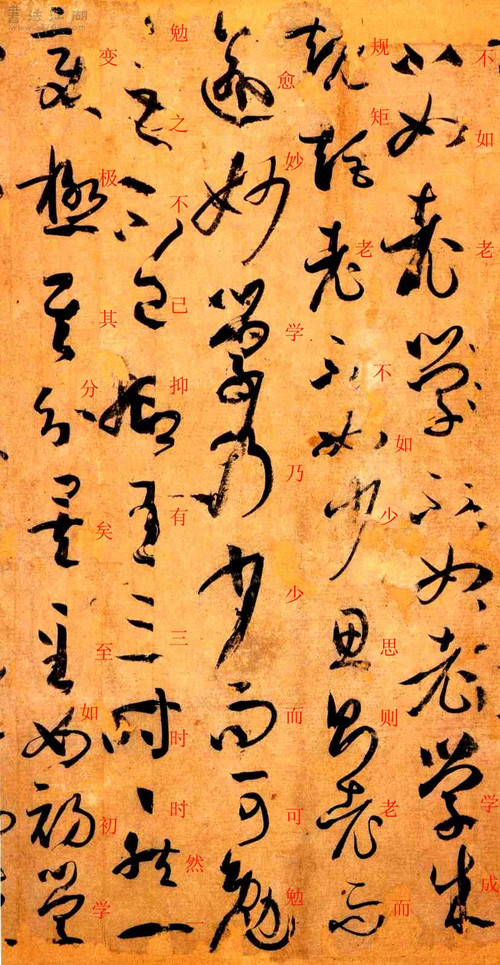

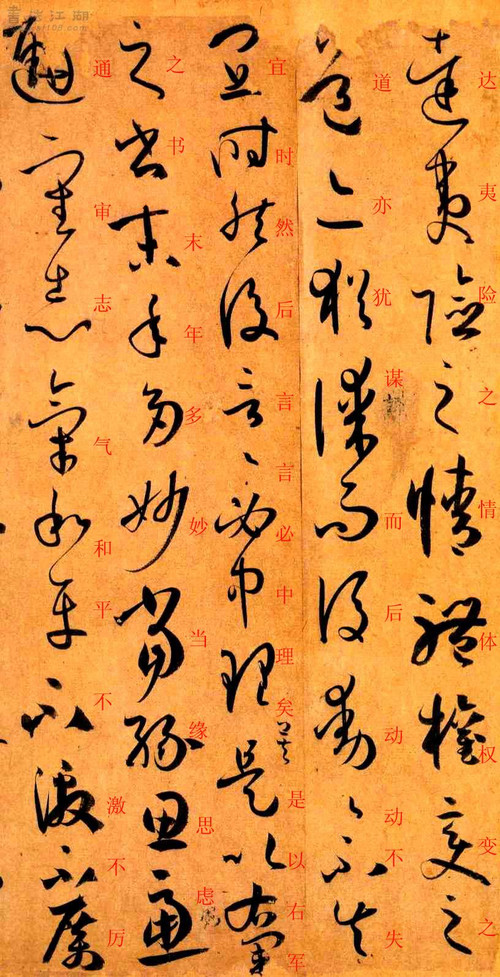

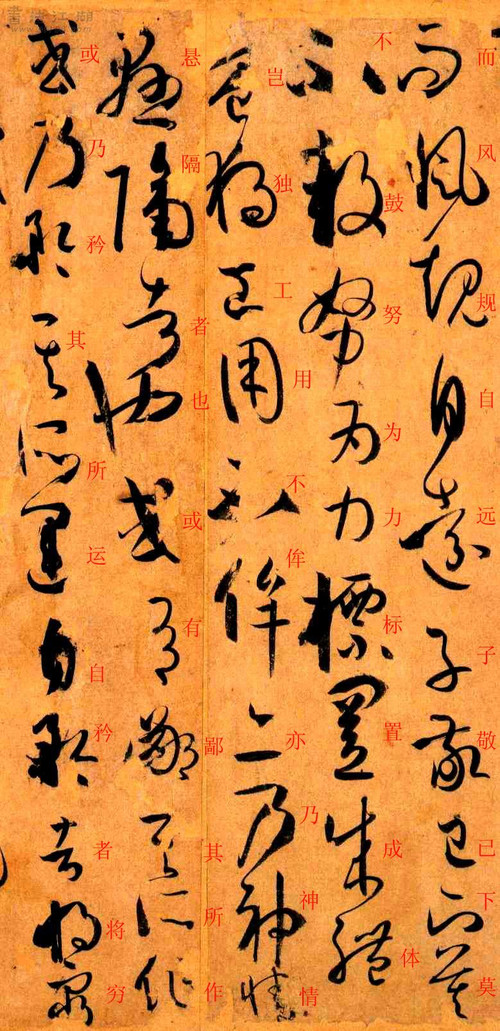

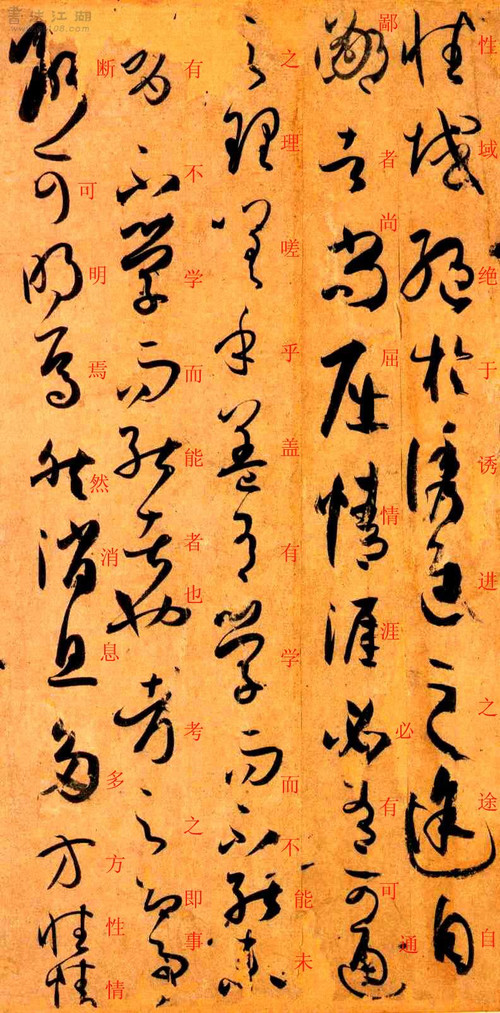

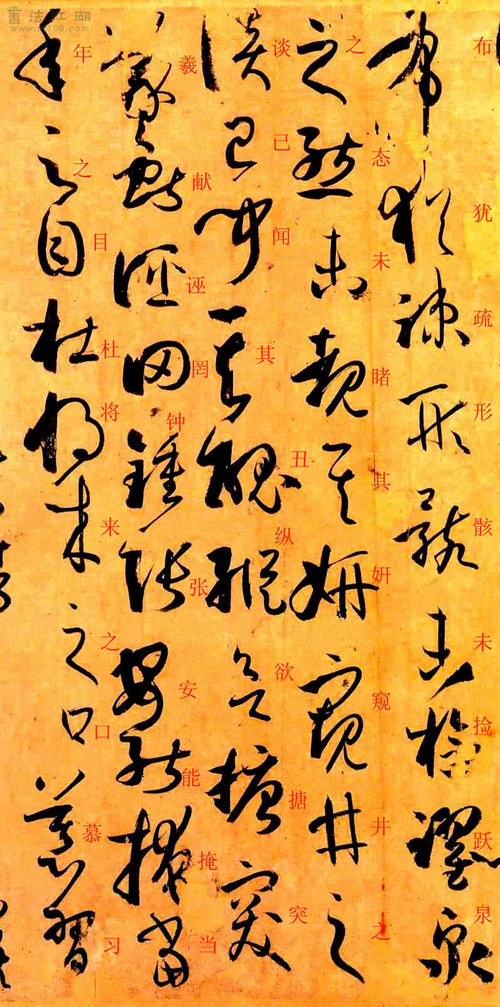

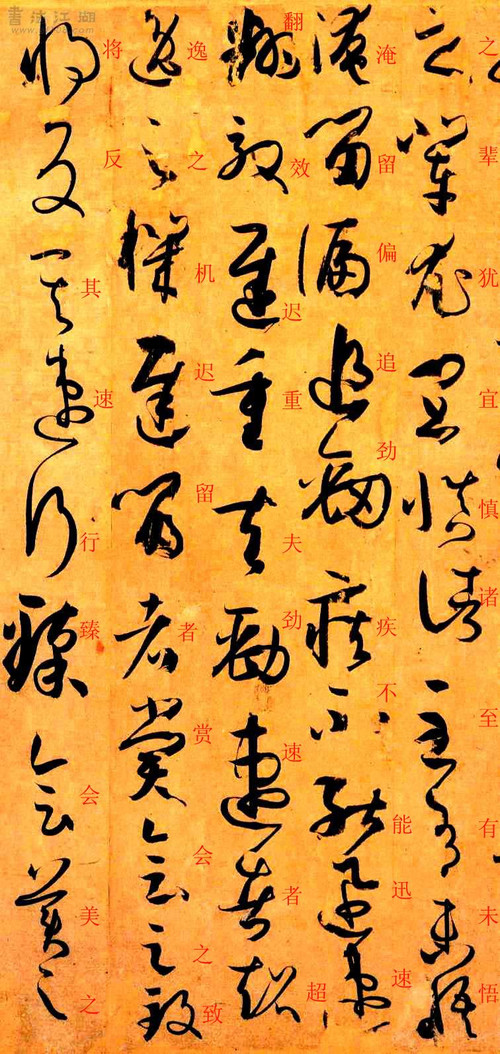

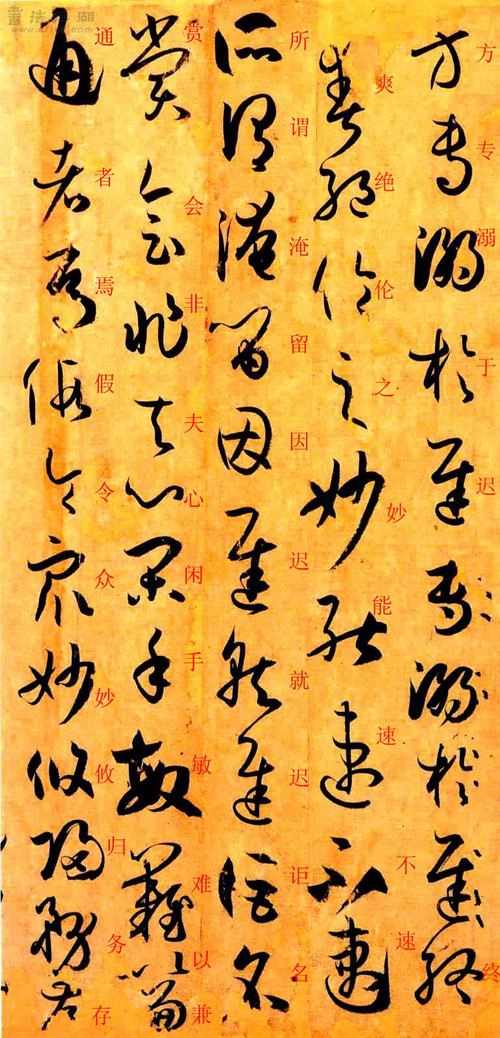

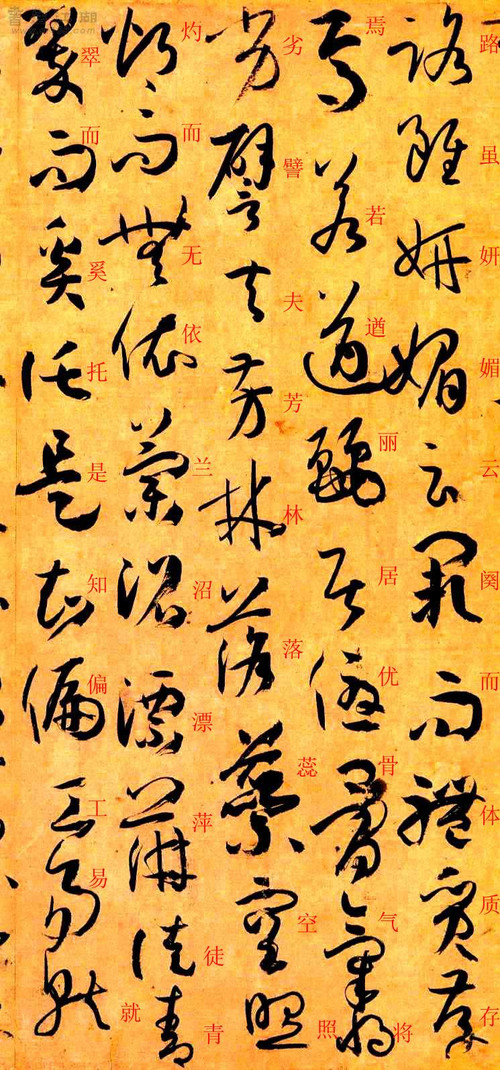

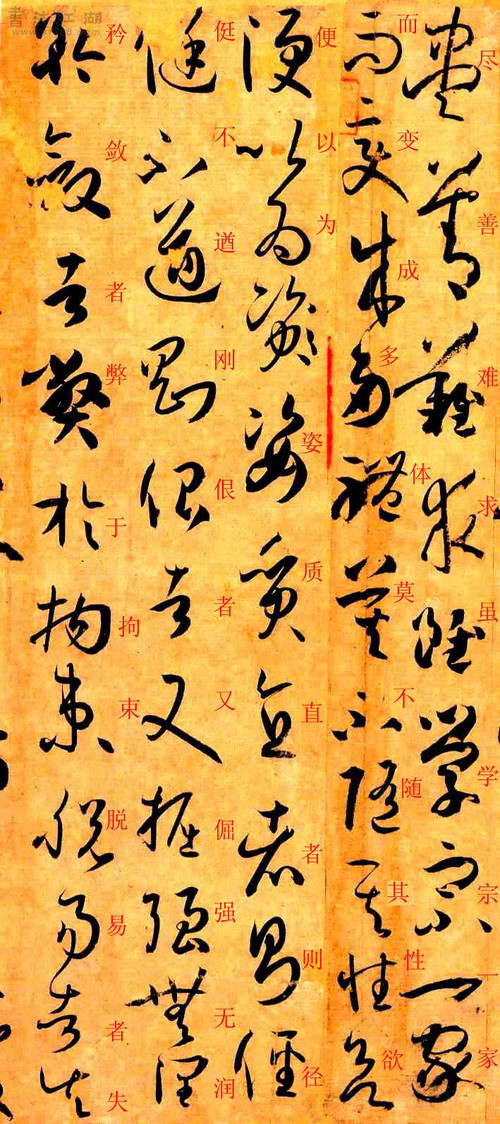

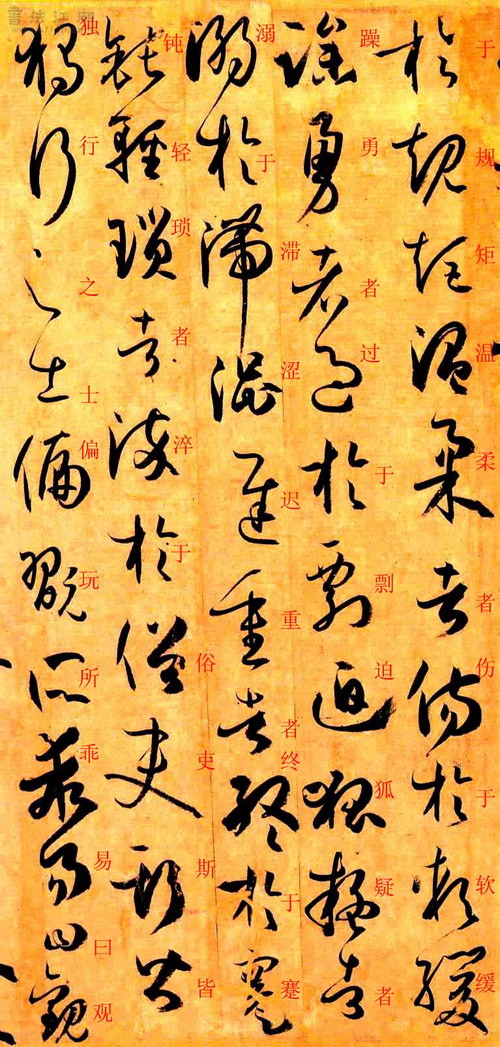

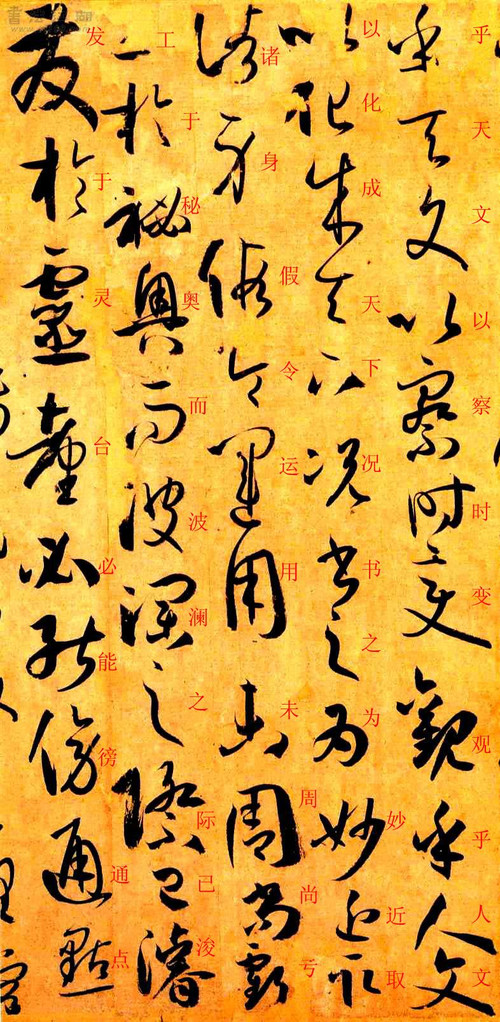

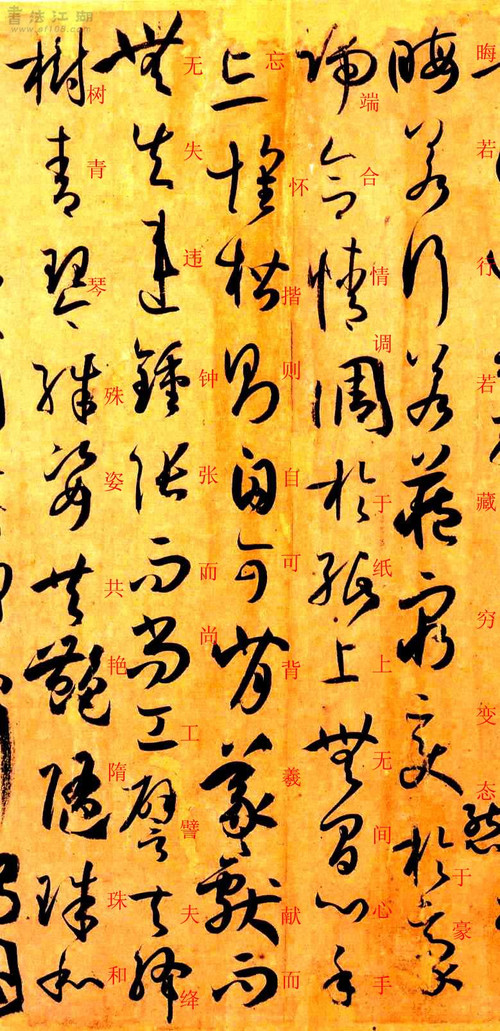

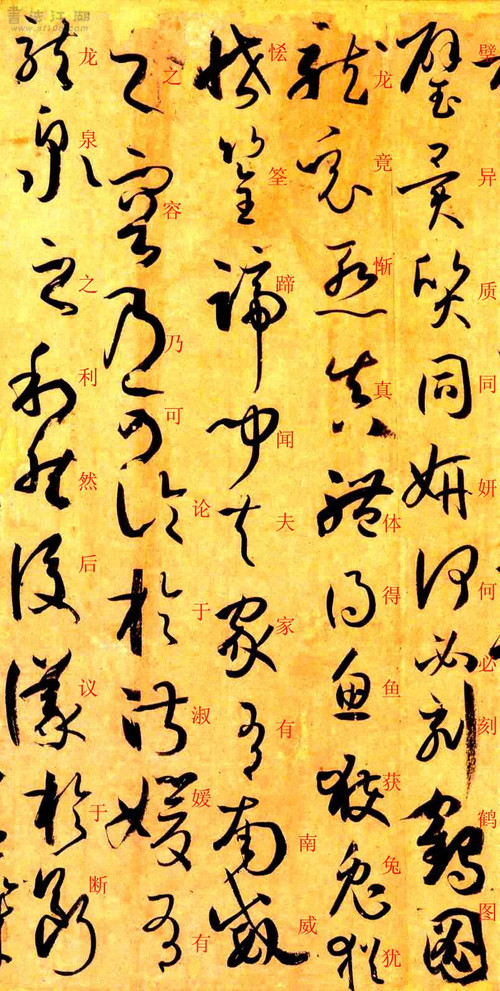

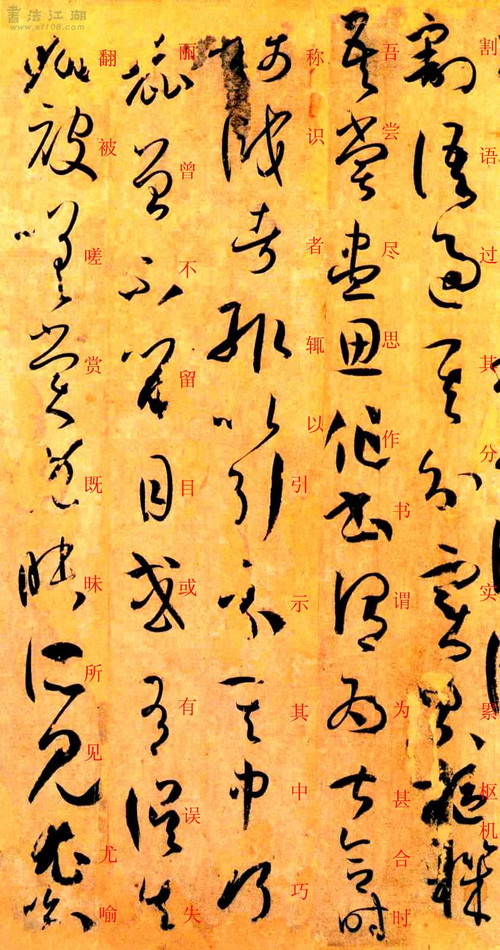

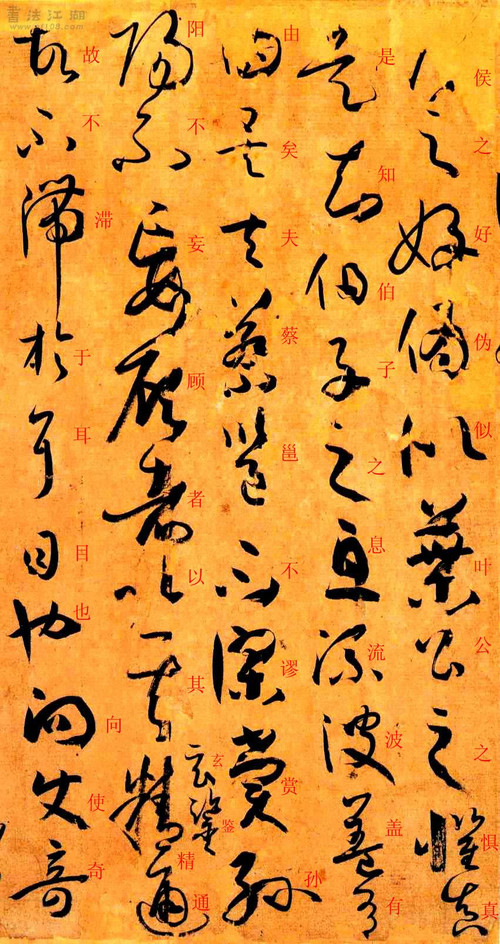

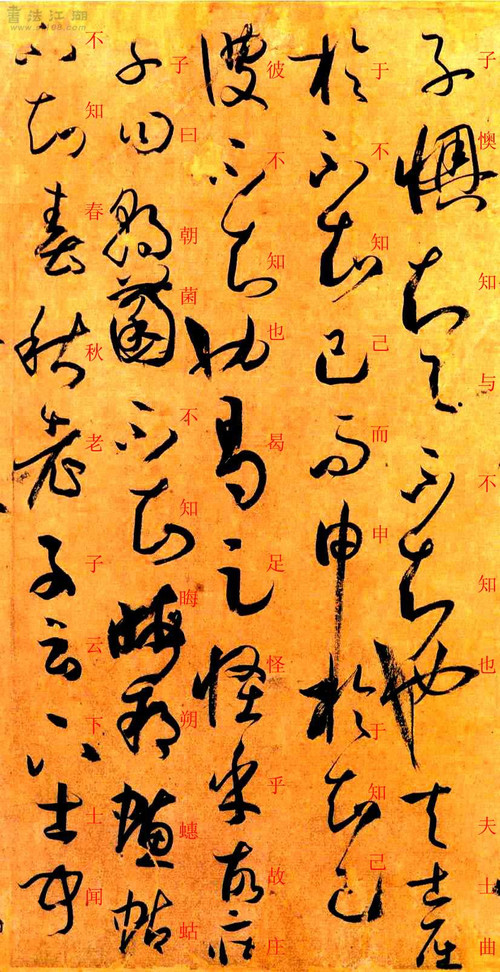

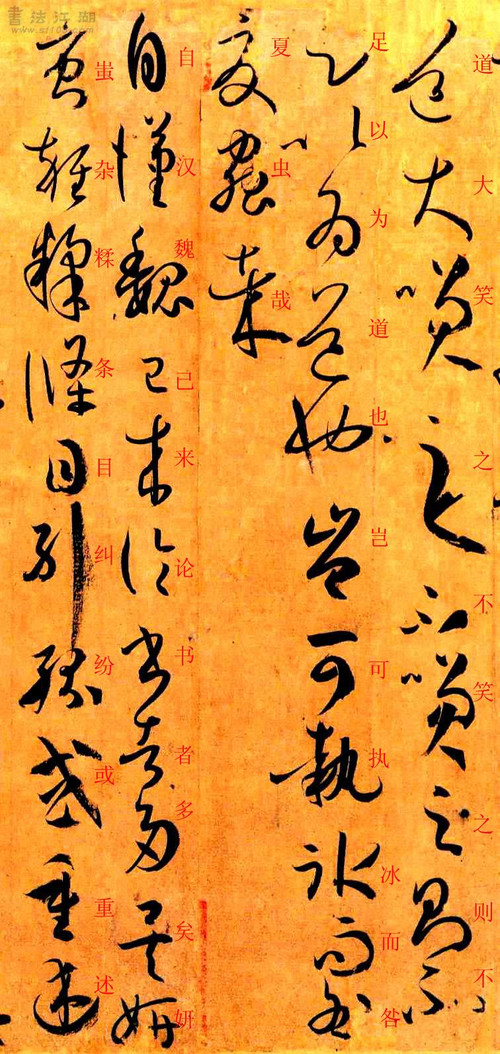

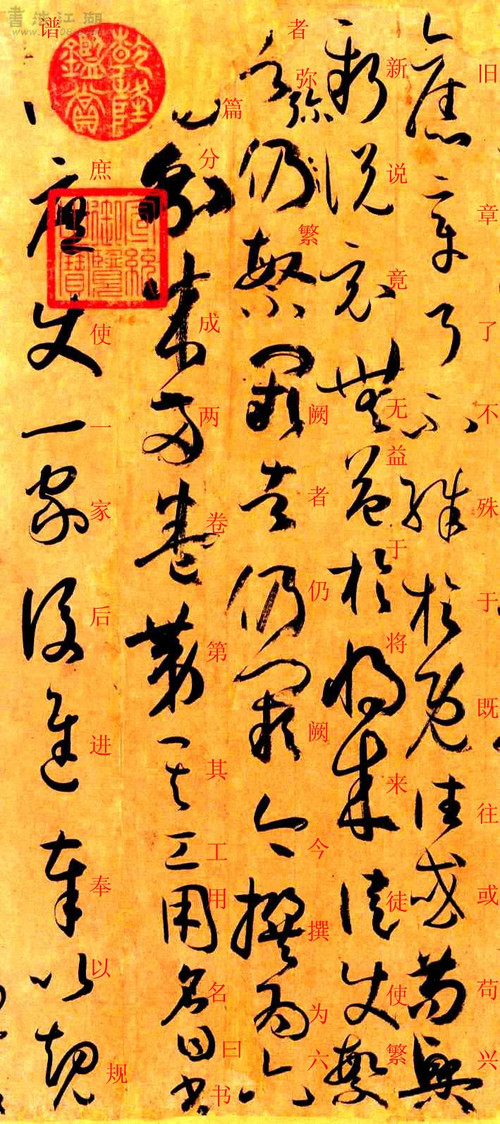

《书谱》,墨迹本,孙过庭撰并书。书于垂拱三年(687),草书,纸本。纵27.2厘米,横898.24厘米。每纸16至18行不等,每行8至12字,共351行,3500余字。衍文70余字,“汉末伯英”下阙30字,“心不厌精”下阙30字。《书谱》在宋内府时尚有上、下二卷,下卷散失后,现传世只上卷。

原文:

夫自古之善書者,漢、魏有鍾、張之絕,晉末稱二王之妙。王羲之云:“頃尋諸名書,鍾、張信為絕倫,其餘不足觀。”可謂鍾、張云沒,而羲、獻繼之。

又云:“吾書比之鍾、張,鍾當抗行,或謂過之;張草猶當雁行。然張精熟,池水盡墨。假令寡人耽之若此,未必謝之。”

此乃推張邁鍾之意也。考其專擅,雖未果於前規;摭以兼通,故無慙於即事。

評者云:“彼之四賢,古今特絕。而今不逮古,古質而今妍。”

夫質以代興,妍因俗易。雖書契之作,適以記言。而淳醨一遷,質文三變;馳騖沿革,物理常然。貴能古不乖時,今不同弊。所謂“文質彬彬,然後君子。”何必易雕宮於穴處,反玉輅於椎輪者乎。

又云:“子敬之不及逸少,猶逸少之不及鍾、張。”意者以為評得其綱紀,而未詳其始卒也。且元常專工于隸書,伯英尤精於草體。彼之二美,而逸少兼之。擬草則餘眞,比眞則長草。雖專工小劣,而博涉多優。揔其終始,匪無乖互。

謝安素善尺牘,而輕子敬之書。子敬嘗作佳書與之,謂必存錄。安輒題後答之,甚以為恨。

安嘗問敬:“卿書何如右軍?”

答云:“故當勝。”

安云:“物論殊不爾。”

子敬又答:“時人哪得知。”

敬雖權以此辭,折安所鑒。自稱勝父,不亦過乎!且立身揚名,事資尊顯。勝母之里,曾參不入。

以子敬之豪翰,紹右軍之筆札,雖復粗傳楷則,實恐未克箕裘。况乃假託神仙,恥崇家範。以斯成學,孰愈面牆。

後羲之往都,臨行題壁。子敬密拭除之,輒書易其處,私為不惡。羲之還見,乃歎曰:“吾去時眞大醉也!”敬乃內慙。是知逸少之比鍾、張,則專博斯別;子敬之不及逸少,無惑疑焉。

余志學之年,留心翰墨,味鍾、張之餘烈;挹羲、獻之前規。極慮專精,時逾二紀。有乖入木之術,無間臨池之志。觀夫懸針垂露之異,奔雷墜石之竒,鴻飛獸駭之資,鸞舞蛇驚之態,絕岸頹峯之勢,臨危據槁之形;或重若崩雲,或輕如蟬翼;導之則泉注,頓之則山安;纖纖乎似初月之出天崖,落落乎猶衆星之列河漢;同自然之妙有,非力運之能成;信可謂智巧兼優,心手雙暢,翰不虛動,下必有由。一畫之間,變起伏於峯杪;一點之內,殊衂挫於豪芒。况云:積其點畫,乃成其字。曾不傍窺尺櫝,俯習寸陰;引班超以為辭,援項籍而自滿。任筆為體,聚墨成形。心昏擬效之方,手迷揮運之理。求其妍妙,不亦謬哉!

然君子立身,務修其本。楊雄謂:“詩賦小道,壯夫不為。”况復溺思豪釐,淪精翰墨者也。夫潛神對奕,猶標坐隱之名;樂志垂綸,尚體行藏之趣。詎若功定禮樂,妙擬神仙,猶挻埴之罔窮,與工鑪而並運。

好異尚竒之士,玩體勢之多方;窮微測妙之夫,得推移之奧賾。著述者假其糟粕,藻鑒者挹其菁華,固義理之會歸,信賢達之兼善者矣。存精寓賞,豈徒然歟?

而東晉士人,互相陶淬。至於王、謝之族,郗、庾之倫,縱不盡其神竒,咸亦挹其風味。去之滋永,斯道愈微。方復聞疑稱疑,得末行末。

古今阻絕,無所質問。設有所會,緘祕已深。遂令學者茫然,莫知領要。徒見成功之美,不悟所致之由。

或乃就分布于累年,向規矩而猶遠。圖眞不悟,習草將迷。假令薄解草書,粗傳隸法,則好溺偏固,自閡通規。詎知心手會歸,若同源而異派;轉用之術,猶共樹而分條者乎?

加以趨變適時,行書為要;題勒方畐,眞乃居先。草不兼眞,殆於專謹;眞不通草,殊非翰札,眞以點畫為形質,使轉為情性;草以點畫為情性,使轉為形質。草乖使轉,不能成字;眞虧點畫,猶可記文。逥互雖殊,大體相涉。故亦傍通二篆,俯貫八分,包括篇章,涵泳、飛白。若豪釐不察,則胡、越殊風者焉。

至如鍾繇隸竒,張芝草聖,此乃專精一體,以致絕倫。伯英不眞,而點畫狼藉;元常不草,使轉縱橫,自兹已降。不能兼善者,有所不逮,非專精也。

雖篆、隸、草、章,工用多變,,各有攸宜。篆尚婉而通;隸欲精而密;草貴流而暢;章務檢而便。然後凜之以風神,溫之以妍潤,鼓之以枯勁,和之以閑雅。故可達其情性,形其哀樂,驗燥濕之殊節,千古依然。體老壯之異時,百鼀俄頃。嗟呼,不入其門,詎窺其奧者也!

又一時而書,有乖有合。合則流媚,乖則彫疏。略言其由,各有其五。神怡務閑,一合也。感惠徇知,二合也。時和氣潤,三合也。紙墨相發,四合也。偶然欲書,五合也。心遽體留,一乖也。意違勢屈,二乖也。風燥日炎,三乖也。紙墨不稱,四乖也。情怠手闌,五乖也。

乖合之際,優劣互差。得時不如得器,得器不如得志。若五乖同萃,思遏手蒙。五合交臻,神融筆暢。暢無不適,蒙無所從。

當仁者得意忘言,罕陳其要。企學者希風敘妙,雖述猶疏。徒立其工,未敷厥旨。不揆庸昧,輒效所明,庶欲弘既往之風規,導將來之器識。除繁去濫,睹迹明心者焉。

代有《筆陣圖》七行,中畫執筆三手,圖貌乖舛,點畫湮訛。頃見南北流傳,疑是右軍所制。雖則未詳眞偽,尚可發啟童蒙。既常俗所存,不藉編錄。至於諸家勢評,多涉浮華,莫不外狀其形,內迷其理,今之所撰,亦無取焉。

若乃師宜官之高名,徒彰史牒;邯鄲淳之令範,空著縑緗。暨乎崔、杜以來,蕭、羊已往,代祀緜遠,名氏滋繁。或藉甚不渝,人亡業顯;或憑附增價,身謝道衰。加以糜蠢不傳。搜祕將盡。偶逢緘賞,時亦罕窺。優劣紛紜,殆難覼縷。其有顯聞當代,遺迹見存,無俟抑揚,自標先後。

且六文之作,肇自軒轅;八體之興,始於嬴正;其來尚矣,厥用斯弘。但今古不同,妍質懸隔。既非所習,又亦略諸。

復有龍、蛇、雲、露之流,龜、鶴、花英之類,乍圖眞於率爾,或寫瑞于當年。巧涉丹青,工虧翰墨。異夫楷式,非所詳焉。

代傳羲之《與子敬筆勢論》十章,文鄙理疏,意乖言拙。詳其旨趣,殊非右軍。且右軍位重才高,調清詞雅;聲塵未泯,翰櫝仍存。觀夫致一書、陳一事,造次之際,稽古斯在。豈有貽謀令嗣,道叶義方,章則頓虧,一至於此!又云與張伯英同學,斯乃更彰虛誕。若指漢末伯英,時代全不相接;必有晉人同號,史傳何其寂寥!非訓非經,宜從棄擇。

夫心之所達,不易盡于名言;言之所通,尚難形於紙墨。粗可髣髴其狀,綱紀其辭;冀酌希夷,取會佳境。闕而未逮,請俟將來。

今撰“執”、“使”、“用”、“轉”之由,以祛未悟。“執”,謂深淺長短之類是也。“使”,謂縱橫牽掣之類是也。“轉”,謂鉤鐶盤紆之類是也。“用”,謂點畫向背之類是也。方復會其數法,歸於一途。

編列衆工,錯綜群妙,舉前賢之未及,啟後學於成規。窺其根源,析其枝派。貴使文約理贍,迹顯心通;披卷可明,下筆無滯。詭詞異說,非所詳焉。然今之所陳,務裨學者。

但右軍之書,代多稱習。良可據為宗匠,取立指歸。豈惟會古通今,亦乃情深調合。致使摹搨日廣,研習歲滋。先後著名,多從散落。歷代孤紹,非其效歟?

試言其由,略陳數意。止如《樂毅論》、《黃庭經》、《東方朔畫讚》、《太師箴》、《蘭亭集序》、《告誓文》,斯並代俗所傳,眞行絕致者也。寫《樂毅》則情多怫鬱。書《畫讚》則意涉瓌奇。《黃庭經》則怡懌虛無。《太師箴》又縱橫爭折。暨乎蘭亭興集,思逸神超;私門誡誓,情拘志慘。所謂涉樂方笑;言哀已歎。豈惟駐想流波,將貽嘽喛之奏。馳神睢渙,方思藻繪之文。雖其目擊道存,尚或心迷義舛,莫不強名為體,共習分區。豈知情動形言,取會風騷之意。陽舒陰慘,本乎天地之心。既失其情,理乖其實;原夫所致,安有體哉!

夫運用之方,雖由己出,規模所設,信屬目前。差之一豪,失之千里。苟知其術,適可兼通。心不厭精,手不忘熟。若運用盡於精熟,規矩闇于胸襟,自然容與徘徊。意先筆後,萧灑流落,翰逸神飛。亦猶弘羊之心,預乎無際;庖丁之目,不見全牛。嘗有好事,就吾求習。吾乃粗舉綱要,隨而授之,無不心悟手從,言忘意得,縱未窮於衆術,斷可極於所詣矣。

若思通楷則,少不如老;學成規矩,老不如少。思則老而逾妙,學乃少而可勉。勉之不已,抑有三時;時然一變,極其分矣。

至如初學分佈,但求平正;既知平正,務追險絕;既能險絕,復歸平正。初謂未及,中則過之,後乃通會。通會之際,人書俱老。仲尼云:五十知命;七十從心。故以達夷險之情,體權變之道。亦猶謀而後動,動不失宜,時然後言,言必中理矣。

是以右軍之書,末年多妙。當緣思慮通審,志氣和平,不激不厲,而風規自遠。子敬已下,莫不鼓努為力,標置成體。豈獨工用不侔,亦乃神情懸隔者也。或有鄙其所作,或乃矜其所運。自矜者將窮性域,絕於誘進之途;自鄙者尚屈情涯,必有可通之理。嗟乎!盖有學而不能,未有不學而能者也。考之即事,斷可明焉。

然消息多方,性情不一。乍剛柔以合體;忽勞逸而分驅;或恬澹榷容,內涵筋骨;或折挫槎枿,外曜峯芒。察之者尚精,擬之者貴似。况擬不能似,察不能精。分布猶疏,形骸未檢。

躍泉之態,未睹其妍;窺井之談,已聞其醜。縱欲搪突羲、獻,誣罔鍾、張,安能掩當年之目,杜將來之口!慕習之輩,尤宜愼諸。

至有未悟淹留,偏追勁疾。不能迅速,翻效遲重;夫勁速者,超逸之機。遲留者,賞會之致。將反其速,行臻會美之方。專溺於遲,終爽絕倫之妙。能速不速,所謂淹留。因遲就遲,詎名賞會!非夫心閑手敏,難以兼通者焉。

假令衆妙攸歸,務存骨氣;骨既存矣,而遒潤加之。亦猶枝榦扶疏,凌霜雪而彌勁,花葉鮮茂,與雲日而相暉。如其骨力偏多,遒麗盖少;則若枯槎架險,巨石當路。雖妍媚云闕,而體質存焉。若遒麗居優,骨氣將劣,譬夫芳林落蘂,空照灼而無依。蘭沼漂蓱,徒青翠而奚託?是知偏工易就,盡善難求。

雖學宗一家,而變成多體,莫不隨其性欲,便以為姿。質直者則俓侹不遒,剛佷者又掘強無潤,矜斂者弊於拘束,脫易者失於規矩,溫柔者傷於軟緩,躁勇者過於剽迫,狐疑者溺於滯澀,遲重者終於蹇鈍,輕瑣者淬於俗吏。斯皆獨行之士,偏玩所乖。

《易》曰:“觀乎天文,以察時變;觀乎人文,以化成天下。”

况書之為妙,近取諸身。假令運用未周,尚虧工于祕奧,而波瀾之際,已濬發於靈臺。必能傍通點畫之情,博究始終之理。

鎔鑄蟲篆、陶、均、草、隸體,五材之並用。儀形不極,象八音之迭起,感會無方。至若數畫並施,其形各異;衆點齊列,為體互乖。一點成一字之規;一字乃終篇之准。違而不犯,和而不同。留不常遲;遣不恒疾。帶燥方潤,將濃遂枯。泯規矩於方圓,遁鉤繩之曲直。乍顯乍晦,若行若藏;窮變態於豪端,合情調於紙上。無間心手,忘懷楷則。

自可背羲、獻而無失,違鍾、張而尚工。譬夫絳樹、青琴,殊姿共豔;隨珠、和璧,異質同妍。何必刻鶴圖龍,竟慙眞體;得魚獲兔,猶恡筌蹄。聞夫家有南威之容,乃可論於淑媛;有龍泉之利,然後議於斷割。語過其分,實累樞機。

吾嘗盡思作書,謂為甚合,時稱識者,輒以引示。其中巧麗,曾不留目;或有誤失,翻被嗟賞。既昧所見,尤喻所聞。或以年職自高,輕致凌誚。余乃假之以湘縹,題之以古目。則賢者改觀,愚夫繼聲,競賞豪末之奇,罕議峯端之失。猶惠侯之好偽,似葉公之懼眞。是知伯子之息流波,蓋有由矣。

夫蔡邕不謬賞,孫陽不妄顧者,以其玄鑒精通,故不滯於耳目也。向使竒音在爨,庸聽驚其妙響;逸足伏櫪,凡識知其絕群,則伯喈不足稱,伯樂未可尚也。

至若老姥遇題扇,初怨而後請;門生獲書机,父削而子懊,知與不知也。夫士屈于不知己,而申于知己,彼不知也,曷足怪乎!故莊子曰:“朝菌不知晦朔,蟪蛄不知春秋。”老子云:“下士聞道,大笑之;不笑之,則不足以為道也。”豈可執冰而咎夏蟲哉!

自漢魏已來,論書者多矣,妍蚩雜糅,條目糾紛。或重述舊章,了不殊於既往。或苟興新說,竟無益於將來。徒使繁者彌繁,闕者仍闕。今撰為六篇,分成兩卷,第其工用,名曰《書譜》。庶使一家後進,奉以規模。四海知音,或存觀省。緘祕之旨,余無取焉。

垂拱三年写记

释文:

若论自古以来,字写得好之人,则汉、魏时期的钟繇、张芝最为高绝;晋朝末期的王羲之、王献之父子可谓神妙。王羲之尝言:“近来探究各名家的书迹,钟繇、张芝的字相信已属最好。其余之人的字,都不值得欣赏。”可以这样说:钟繇、张芝死后,继而便是王羲之、王献之。

王羲之又曾经说道:“我的字和钟繇、张芝的字相比较,则与钟繇互为匹敌,或者可以说,超过了他。和张芝的草书相较,则犹如雁行併列,不分伯仲。然而,张芝精通娴熟,他练字的过程,水池曾因洗笔砚而变为黑色,可见其用功之深。假如我似他那般肯下苦功,未必就会稍逊于他。”

这是王羲之推许张芝,却自觉超越钟繇的意思。综观王羲之父子书法的专精擅长,虽然未完全依照前人规矩,但其能够博采众长,兼通各种书体,故而已经毫无愧色于所谓的书法之道。

有人评论说:这四位先贤的书法成就,无论在古代抑或今时,都属于超绝特出之类。就书法而言,今时不及古代,古代讲究质朴,今时侧重好看。

所谓质朴,每个时代都因理解不同,并有别类的时兴流行。好看与否的标准,也因世人眼光之不同而改变。文书契约之类书法作品,只是适时地记录语言。但好比纯酒一经掺杂,则性质和外表都会随之而产生多样变化;鸭子奔跑,却总是那个样子,如此这般,都是事物的常理使然。书法作品,最难能可贵是既有古意,又不违背时尚——时尚并不等同于时弊。所谓“务须先是文质彬彬,然后才谈得上君子那层。”故而实在没道理,不住宫室而住山洞;没道理舍弃成熟的技法,而回归原始。

(注:椎轮,无輻车轮,比喻事物的草创。辂,绑在车辕上以备人牵挽的横木。萧统《文选序》:“若夫椎轮为大辂之始,大辂宁有椎轮之质。”)

评论者又说:“献之的书法不如羲之,犹如羲之的不如钟繇、张芝。”言下之意以为已经触及问题的关键,但却未详尽说出它的本末原因。钟繇专工隶书,张芝精于草书,两人之长,王羲之兼而有之。与彼二人相较而言,王羲之除了草书,还多了张芝楷书;除了楷书,却又多了钟繇草书。专工方面,虽说稍逊一筹,但王羲之博采各家之长,优点却又多多。总而言之,实在只能说是互有长短。

向来善写书信的晋人谢安,轻视王献之的字。王献之曾将一幅写得很好的字送与谢安,心想谢安定必会将它收藏保存起来。谁知谢安阅后,随手在后边题写回复,退了回来。此事,令到献之心中极不高兴。

谢安曾经问王献之说道:“你写的字,较之令尊大人如何?”

献之答道:“应该比他的字要好。”

谢安道:“旁人的评论,和你说的不一样。”

献之再回答道:“普通人哪会懂得。”

王献之强词夺理,虽说令到谢安一时无话可说。但他自称书法胜过自己父亲,实在过份了些。况且,一个人立身处世,扬名天下,都必须有相应的品行表现,才能显赫尊贵。诸如先贤曾参,看到巷子名为“胜母”时,因不以为然,而拒绝进入。

王献之翰墨很好,继承了其父王羲之的一些笔法。虽说粗略得传技法规则,但诚恐还未学得全部。另外,他居然假託是神仙,传授与他书法技巧,而耻于尊崇家学规范。则似他如此的意识,而去学习书法,又怎可能超越、如同面对墙壁凭空想象,那种学习效果。

后来某次,王羲之有事要去京都,临行前在墙上题字。他走了之后,献之悄然将字擦掉,然后自己再题字于原来地方,题完感觉写得不错。羲之回来之后,再见到墙上的字,不禁感叹地说道:“我临走那日,当真是醉得太厉害了。”献之闻父亲所言,内心顿觉十分惭愧。由此可想而知,王羲之的字与钟繇、张芝的字相比,区别只在于专工和博识。而王献之的字比不上王羲之的字.则或许就毫无疑问了。

我立志向学的那个年代,曾经留意练字,用心体会钟繇、张芝书法的神髓;认真汲取“二王”的书法规矩。我竭尽全力,希望自己也能够专工和精熟,这个努力的过程,超过了二十四年之久。虽说自己从未间断临池学书,但却仍然未有入木三分那种本事。看见别人的笔划有如悬针之姿,有如露珠下垂妙像,又宛然奔雷坠石之奇险。鸟飞兽骇之惶状,凤舞蛇惊之意态。绝岸颓峰之形势,临危境而据枯槁,那种一发千钧之危急。重则或如天崩云裂,轻者或似秋蝉之薄翼。顺笔好似泉水灌注,顿笔安稳犹如大山。纤细线条,似乎牙月初露于天边;粗满笔触,宛如天河里朗朗众星。如同自然造化之奥妙,仿佛非人力所能写成。这应该就可以说是,智慧和灵巧都十分优秀,心和手都同样娴熟流畅。故而才能笔无虚落,每下笔都必有其所依据的法则。一划之间,变化起伏显于笔锋末尾;一点之内,损伤顿挫全在笔毫之端。都说点划的基本功扎实之后,始能写出好字。若不辅以借鉴古人的书信法帖,坚持埋首苦练,珍惜每寸光阴;而以班超投笔从戎为借口而懒惰,和项羽那种不写字的武夫相比而自满。信笔而为,不管字体;积墨成形,懒理法则。内心昏然,不知该仿效哪种方法;手法混乱,怎懂运笔之道理。如此这般,要想能够写出好字,岂非十分荒谬。

然而,君子立身,务必致力于本身的修养。扬雄说:“诗赋乃属小玩意,胸怀大志的人,不会专注于它。”更何况沉醉于笔毫之细小,把精力全部投入练字之人。那些全神贯注下棋者,犹可以标榜和稳收“隐者”美誉;乐于潜心垂钓者,亦可以体现“韬光养晦”的志趣。但这些和制订礼、乐而建立功名,快活得有如神仙者相比,就犹如埏埴那样,虽然变化无穷,却和工坊窑炉那样,只有劳作的份,命运相同。

(注:埏埴,以陶土放入模型中烧制成陶器。《老子》:“埏埴以为器;当其无,有器之用。”)

喜好异趣和崇尚奇观之人,把玩字体势态,能有很多变化;善于穷究根底之微妙者,探得幽深奥秘,于是推陈出新。著书立说的人,难免凭借一些无用的东西权充内容,但懂得甄别的人,只汲取其中菁华。经义与道理原就万流归宗,一理通百理皆融。此中事理,深信德行好,才能全面的人,兼能明白。摒弃糟粕,存留并欣赏精华,怎会是徒劳无益的呢。

东晋的士大夫,彼此之间相互影响熏陶。王、谢之类大族,郄、庾那些人物,其书法水平尽管没有达到神奇的地步,但亦汲取了那个时代的风采和味道。距离晋代越远,书法艺术就愈显得式微。时人明知有疑问,却仍然称颂所疑,学到的仅是末微技法,亦当十足,照行大道。

古代今时,客观上已经隔绝,质询自不可能。某些人纵或有所技法领悟,亦三缄其口,引为秘珍。结果致令学书者茫茫然,无所适从,不得要领。惟见成功之人,写出的字好看,却不知道为何会写得好看。

有些人因为琢磨章法,或许费时多年,却仍距离中规中矩甚远。临习楷书者无知要领,练习草书之人迷惑不解。就算勉强能作草书,或粗略学得些隶书技法者,亦多陷入偏颇,反而自己阻塞了,掌握技法规则的途径。殊不知心、手意气相通,犹如同源之分流也。可知心、手转用的方法,就好比是一棵树的分枝吗?

若论应变和适合时用,最有份量是行书;题写碑石和匾牌之类方幅,则楷书当属首选。一幅草书不可兼写楷书,问题就在楷书过于工整和拘谨。楷书笔法不通草书,除了书写特殊的,古代称之为“翰札”那种手记文字。书写“翰札”时,楷书的点划,原作为形体的实质,要使之转为抒发感情;草书原以点划抒发感情,而使之转为形体实质。草书的笔法错误,便写不成字;楷书少了点划,则还可以记述文辞。两种书体的写法虽说回异不同,但大体上仍互涉相通。故而学习书法者,理应亦辅与学习大、小篆字,贯通八分书体;包括章法,涵泳、飞白等等。对于这些,如若有丝毫的搞不清楚,无疑就会如同,北边胡人和南方越人之风俗差异,当然大相径庭。

钟繇隶书奇绝,张芝乃是草圣,这都因为他们专精一种书体,所以才能达致无上境界。张芝不擅楷书,故而他草体笔法之点画,单独看时,未免有点乱七八糟;钟繇不擅草书,横直转折,笔划自起自落,不见飞张。由于不能兼善两种书体,自就力有不逮。另外的笔法,因为不是他所精专者也,故而不能。

篆、隶、草、章各种书体,工用多有变化,能在前人的基础上发扬光大(濟成厥美),就各有所宜。篆书崇尚婉转圆通;隶书如欲要精,书写必须严密;草书贵在奔放和流畅;章草务求简约以及便捷。诸体皆同,都还必须赋以严谨的风格和凛然神韵;另外也要力使所书显得温润好看。再助之以枯墨,增添遒劲;还须用柔和的线条,来表现闲适、优雅之意境。做到以上各点,书法作品就能够通达人之性情,形状喜怒哀乐,反映干燥或潮湿之不同节气。这种种的方法,千古不变,诚为至理。随着年老,字体亦随之老辣,此时气势豪壮,有别于不同的时候,练习书法者,易得高寿,百岁光景,仿佛就一会儿的功夫。哈哈,不练书法,怎会知道其中之奥妙呢!

在同一时间内写字,有写得不协调的字,也有写得自己满意的字。合即是协调,所以好看;乖则是不协调,不协调就会显得凋零散落,有失观瞻。简略而言之,造成协调与否,各有五种原因。字写得协调的第一种原因:精神怡悦,有闲暇功夫也。第二种原因:心中感激他人恩惠,或偏私于知己好友也。第三种原因:时候适合,节气温润也。第四种原因:纸和墨诱使书瘾兴起也。第五种原因:偶尔书瘾发作,自然而然地想要写字也。致令所书不协调的第一种原因:心境惶恐,窘急,或俗务缠身也。字乖的第二种原因:违背自己意愿,为势所迫也。字乖的第三种原因:烈日狂风,天气烦人也。字乖的第四种原因:纸、墨粗糙,不称心顺手也。字乖的第五种原因:神情疲惫,手觉乏力也。

协调与否之间,优劣明显不同。我以为,得遇合适的时间,不如有合适器具,而有合适的器具,又不如踌躇满志那个时候。若是五种会致令所书、不协调的原因聚齐,就会思路闭塞,手势蒙昧,乱成一团。但假如五种能够使到所书、协调的原因,亦齐都到来,则神情交融,笔触畅顺。畅顺当然就绝无任何之不妥,蒙昧却会令人无所适从。

时有名声之书家,每每得意而忘言,极少说及书法的关键要领。而希冀学习书法的人,却往往因仰慕书家的名声,从而感觉对方讲述得甚为精妙,尽管那书家所讲,只不过是些浅易粗疏的东西。结果白白浪费时间和精神,却学不到有用的知识。有感于斯,在下不揣浅陋,肆意妄作地,将自己所知道的写将出来。籍此,希望能够发扬光大,前人的书风和规矩法则,以引导后来学者之才识。剔除繁复冗滥,尽量简单地叙说,意在使人容易看得明白也。

时下流传的《笔阵图》七行,其间画有执笔的三种手势,图象拙劣而有差错,笔法的点划多见谬误。近来,南北各地都见有流传。怀疑是王羲之所作,虽说未能详知真伪,但却可用之来启发初学的儿童。此本既然已为一般人所收存,这里也就不再收录。至于以往诸家的笔势评说,因为大多都是华而不实,似是而非的泛泛之谈。加之总是只从表面上,去评述字的形态,却说不出内在的道理。故而我如今所撰之文,亦不取其说。

再如东汉那位师谊官,虽然名望极高,但却只在史册上留有虚名;同为东汉人的邯郸淳,也是一代书家典范,惟也仅只在书卷之上,空留大名。汉朝的崔瑗、杜度之后,萧子云、羊欣之前,期间漫长岁月,书法名家很多。其中有些人,当时并不怎么样,死后却声名鹊起;亦有些人,生前攀附权贵而被人捧抬身价,死了之后,其人书作以及名气,也随之而日渐消减。另外,也有一些书法作品,因为糜烂或虫蛀,毁坏而致失传。世间存留的秘本,已被搜购将尽。偶然获得者,也是自己躲起来欣赏,时人难得一见。加之优劣掺杂,鱼目混珠,故而难于详尽鉴别。间有原已扬名当时,遗迹至今仍然存世的作品,则又无须时人,再来作甚褒贬评论,因为此等作品,早就已经分出了优劣。

关于“六书”之作,源自轩辕黄帝年代;“八体”之兴起,始于秦皇嬴政那时;都由来已经久远,并且已在使用的过程中,得以光大。但是,古代今时都不相同,好看和质朴的审美观点,也天悬地隔,相差甚远。由于我所学的原非是它,故就略去不谈这些。

还有根据龙、蛇、云、露之势态,以及龟、鹤、花草等物类形状,而创出来的字体,只是原始简单的、率真象形文字,或是因当时要记述“祥瑞”而创。那种字体尽管笔划灵巧,仿佛图画,但却缺乏书写的技法规范。这是属于另外的一种楷式,不是我所熟悉的东西。

世上流传王羲之的《与子敬笔势论》十章,文辞粗鄙,理论疏漏;立意舛错,语言拙劣。详观其中旨趣,尽可断定,这绝非王羲之所作。因为,王羲之不但官做得大,而且学富才高。其人文章,格调清新,文辞优雅;加之声誉高尚,有别尘俗。羲之手泽墨迹,至今亦仍有存留世间。看他写一封信,叙说一件事,纵使仓促之际,仍能遵循古训,不失斯文。如此之人,又怎会在教授儿子之时,所讲道理居然都是假货(道叶義方),而且章则法规,一时之间竟尔顿然消失。总而言之,无论如何,都不可能差到这种地步。又说与张芝是同学,这就更加显得荒诞和虚假。若其所指,是东汉末期的那位张芝,则时代完全不同;那就是说,东晋定必还有、同名同姓的另外一个张芝,但史书上,为何竟又毫无记载。此书既非典训法则,又非经义规范,诚宜摒弃。

一个人内心所会意和领悟的东西,往往都难于用语言,完全表达出来;而语言叙说得明白之物事,仍不容易用笔墨将它记录下来。只能大致上,粗略地陈述梗概;希冀阁下斟酌其中微妙,领悟佳境。未详未尽之处,惟请有待将来补充。

现在解释,“执”、“使”、“用”、“转”的名词原理,以帮助尚未明白的人。“执”,是指用墨深浅,以及笔划线条的长短。“使”,指笔划的横直牵制之类,“转”的钩鐶盤纡,亦即是曲折回环一类的笔势。“用”,指点和划的向背规上述各种技法,必须都予掌握,才能归于实用一途。

参详众家之所长,综合各派之精妙,点出前贤不到之处,开启正确书写法规,方便后学之人。探究技法之根源,分析衍生出来的各类流派。我以为撰文贵在简约,而又已将事理交代明白,而且条理清晰,浅显易懂,入目会意,明了于心。读者阅后,都能理解。于是下笔之际,再无挂碍,笔意便能畅顺而无所涩滞。至于一些奇谈怪论,诡词异说之类,不是我所熟悉,亦非本文所要叙说。目下所言,务期尽可能做到,有裨益于学习书法的人。

王右军的书法,向为历代很多人所称颂赞誉,并且不乏临习之人。王羲之实在是很好的宗匠良师,技法高明,众望所归。他的书迹不但通会古今,而且格调极高,趣志优雅;所书无不情感灌注,每见笔意和谐。致令摹拓其书迹之人,越来越多,研习王右军书法之人,可谓每年都在增加。在右军之前或之后的许多著名书家的作品,大多已经失落陨散。历代以来,惟右军的书迹一直流传下来,这不是也证明了他的作品很好,因而很有生命力吗?

试谈其中原因,简略叙述几点看法。且如《乐毅论》、《黃庭经》、《东方朔画赞》、《太師箴》、《兰亭集序》、《告誓文》等帖,均为俗世之人所流传,都是楷书及行书的最佳范本,堪称极品也。羲之写《乐毅论》的时候,心情很不舒畅,抑郁非常。写《东方朔画赞》当时,意涉瑰丽奇境。写《黄庭经》之际,精神怡悦,充满欢喜;仿佛超然出世,心中坦然,再无顾虑。而写《太师箴》之时,却感念世情曲折,意绪激荡,难得心安。兰亭雅集,乘兴作序,羲之其时胸怀开阔,情致超然;另一方面,他由于已经私下立誓,不再复出做官,难免因为情志困屈而有些悲伤。俗话说,人须是快乐,才会欢笑;讲到哀伤之事,往往都会未语即便叹气。他此时的心中,又怎会单只是在想那曲水流觞,以及和缓的鸣琴奏乐。神思驰骋之际,才会灵感冲动,才能写出如诗如画的好文章。虽说眼见已将悟出某种道理,但心中仍然诚恐或有差池,故而未勉强为文章设予题目名称,亦不将之归属于任何体裁形式。岂知情动而形诸于言,已经暗合《诗经》、《离骚》那层深远的意境。阳则舒张,阴则惨淡,这原是天地万物的造化规律。一个人既然失意伤情,则其时他所秉持的道理,事实上就难免有错;原来就是因情绪而造成的结果,这时候他所写出来的东西,又哪有什么体裁可言!

运笔的方法,虽然在于自己掌握,但整个章法的布局,确属眼前必须把握的关键。所谓差之毫厘,失之千里。如果明白其中诀窍,便可兼诸法而相通。写字自是越用心越好,笔法也是越娴熟越佳。倘若技法运用,都达到了精熟程度,则规矩就象已经藏在自己心胸之中,挥笔写字,便能自然从容,再不会存在徘徊犹豫的情况。写字能够意在笔先,笔意才能潇洒流落,笔势才能神采飞扬,而写出来的字,也才显得俊逸大方。就好像桑弘羊理财之心思慎密,能够预算到任何的方面;又似乎庖丁解牛,眼里并没有整只牛,所见只是一块块附着骨头的牛肉。曾经有书法爱好者,求教于我。我先是粗略地讲些要领,随后再教他实用技法。他不但心领神会,运笔也大有心得。有些细节,我忘记讲,他亦因为会意而大有所获。纵算一时间,还不可能完全领略各家之所长,但也已经完全学到了,他所想要学习的东西。

如果希望通晓楷书的法则,少年人不如老年人;但从头学习规矩,老年人却不如少年人。因为研究探索之类的思考,是老而逾能,而学习一样新的知识,则是少年人占有优势。临习苦学,年轻人须要勉励,才能进步。而且,必须经历三个阶段,每个阶段,都会产生明显的变化。最后能否使书艺,达到极高的境界,那就要看他的天份如何了。

至于初学章法者,但求字体平稳方正;到已经能够平正,就要追求险绝之笔势;得了险绝之笔势,又将追求回复平正。初期是未能平正,中期因为追求险绝而超过了平正,后期则已经融会贯通。融会贯通之际,必将是人已老年,书亦老成。孔子说:人到五十岁,便知天命,七十岁时率性随心。所以,经过笔势险绝的过程,就已经能够体会权宜通变的道理。这又好比兵法所云:谋而后动。等达到动也合宜的那重境界,那时再来说话,则所言就肯定都有道理。

所以,王羲之精妙的书法作品,大多出自晚年。缘故就在于,晚年之际,人的思虑审慎通达,志气和平,不偏激也不凌厉,因而风范自就影响深远。王献之以后,书家常因功力不足而鼓劲作势,标新立异,另作新体。不但功力比不上前人,就是作品的神采情趣,也差异很大,相去甚远。或许有人轻视自己的墨迹,或许有人夸耀自己的书作。自夸之人将因此而再难进步,因为他已经缺乏前进的动力;自己认为不行的人,因为目的尚未达到,自就难免于心不甘,故而仍有进步的机会。唉,世间只有学而不成的人,却没有不学就会的人啊!体察学书之事,应该亦可以明白这个道理。

然而,书体的变化很多,人的性情也不一样。有些人作书,一笔硬,一笔软地结体成字,犹如忽勤忽懒,好象是两个人那样。有些人的字,字形恬淡,无人相同(榷容),字里蕴涵筋骨;有些人的笔划,犹如斩下之树根,曲折交错,锋芒毕露。观者崇尚精到,书家重视形似。有时,书家写得并不相似,观者也不懂鉴赏。有些人的书作,分布松散,结字也不合规范。

鱼跃出水的形态,未见得就一定好看;井蛙之见,先自贻丑。就算想贬损羲之、献之,诬蔑钟繇、张芝,又怎能掩住古人之眼目,或杜塞后人之口!仰慕而学習书法之輩,尤宜在批评之上谨之愼之。

至于那些,不懂得运笔淹留者,惟片面地追求劲疾。应该知道,运笔不能迅速,反而有迟重的效果;劲速的笔势,是超脱飘逸的关键。迟留的笔势,有会意赏心的情调雅致。将笔法的迟速倒过来运用,是臻达荟萃众美的方法。若只会迟徐行笔,终究就少了流畅超绝,笔意爽快的美妙感觉。能速不速,才是所谓的淹留。本身就迟,而不得不迟,又怎可说是会意赏心!如果不是心境安闲,手法娴熟,实在难以做得到两者兼通,尽皆合宜。

假如能令众妙所归,则务必要保存字的骨气;有了骨气,仍须配合遒劲圆润的笔意。这犹如一棵茂盛的大树,必得是枝叶蔢娑,方能凌霜雪而彌见坚勁,才会葉茂花鮮,與雲日而相映生暉。若是其字骨力偏多,就好比大树的枝叶稀疏(遒麗盖少);则似枯枝架在高险之处,亦如巨石挡在路中。尽管不好看,但实体犹在。若是遒麗居優,即字体追求媚秀,骨气就会显得不足,好比是花丛落下之蕊,虽见华美却无依附。沼泽之兰,水中之萍,都空有青翠却缺乏根底,少了寄托。由此可知,学习书法,专工一种相对不难,欲想技法全面,就很不容易。

虽然宗学同一家的书法,仍会演变成多种书体,那是随个性以及各人的喜好,致令写出各种不同风格的字来。性情耿直的人,笔意多劲挺平直,而缺婉遒;性格刚猛的人,笔势峻拔又缺乏圆润;矜持内敛者,弊在用笔过于拘束;浮滑的人,不讲规矩;性情温柔之人,通病在于笔划软弱和笔意迟徐;脾气急躁者,则下笔粗迫;生性多疑之人,运笔难免迟滞生涩;迟缓拙重之人,其笔意最终不免,如同跛足之人那末迟钝;轻佻琐碎的人,将会学成俗吏那等书风。以上这些,都是性格独特的人,皆因偏于一种,而致背离规范。

《易经》说:“仰观天文,以察四时变化;了解人类的文化,用之教化天下。”

何况书法的妙处,取法于人的本身,实在贴近,不难了解。假使笔法运用未曾得当,钻研奥秘,亦尚用功不足,则再经过反复练习,自能触动心志灵机。亦必能旁通点划之变化规律,全面掌握所有法理规则。

将虫篆、陶、均、草、隶书体,五种共锻于一炉,去芜存菁,化为己用。于是书法的仪态或形象,就能变化无穷,恰似八音之为乐曲,让人感应而神会,殊觉曼妙无方。若能同时写出数种笔划,而且形态各异;好几个点笔排在一起,已无雷同。一点便是一字的范样;一字即为整篇之风标。不依例规却未悖法则,协调又不类似和相重。留势而不迟滞;迅笔不显出滑速。干燥之中仍见温润,墨肥而枯,由浓至淡。方圆之中,不受规矩所约束,免却钩绳器具,曲直依然合度。翰锋忽隐忽现,笔势若行若藏;毫端形态变化无穷,书家情感灌注纸间。心手相应,挥洒自如;胸中再无法则,信手而为,亦中规矩。

到得此时,自可不按二王规矩,亦已万无一失;不似锺、张那样苦练,也收尚工成效。仿佛红树与青琴,颜色不同却都明艳;犹如随珠、和氏璧,质地虽异各值连城。何必着意刻鹤画龙,因为仍然难免失真;捞到了鱼、猎得了兔,随后还须吝惜器具。我听说,惟家有南威之美貌,方可议论女子姿色;拥有龙泉宝剑者,才够资格评说刀剑是否锋利。此话说得过分,诚会影响世人心理,导致遇事之际,轻易不敢置喙。

我曾用全部心思来写字,也自以为写的很不错。时人都称我为会家,动不动就将我拿来说话。对自己写得精巧秀丽之作,我并不怎么留意;担心或许有所失误,谁想反被嗟叹赞赏。他们面对所见的作品,井不能分辨其中优劣,特别相信传闻。有的人自恃年龄大,职位高,因而轻率地非议讥讽。于是,我便故弄玄虚,有意作假,把作品用绫绢装裱后,再题上古人名目。结果那些所谓有见识的人,看到后就改变了看法。不懂书法的俗人,自是随声附和,都竞相赞赏笔端之奇妙,很少有人指出书写的失误。就像惠侯喜好赝品,犹似叶公惧怕真龙。于是,我才真正知道伯牙断弦不再弹琴,确然有其道理。

昔时,蔡邕不会错鉴琴材,伯乐不会枉顾凡马,那是他们都精于鉴赏和识别的缘故,瞒不过他们的耳目呀。假如好的琴材被焚烧,平庸的人也都懂得,其所发出乃是妙音,并因之而惊叹;千里马伏卧厩中,愚昧之人也能看出,它是与众马不同的千里马,则那蔡邕就无须称赞,伯乐也不值得推崇。

至于那位卖扇老妇人,遇到王羲之为她题字的故事,起初老妇埋怨不已,后来却自己又再请求;一个门生幸获王羲之于其几上题字,后来他父亲竟将几上书迹刮掉,致使儿子十分懊恼。这是懂书法与不懂书法的区别,父子之间,大不相同。再如一个士人,会因不了解自己的人,而蒙受委屈;会因了解自己的人,而得到申张。对方不知道呀,又怎么怪得他呢!所以,庄子说:“清晨出生,日升即死的菌类,怎么会知道原来还有夜间;夏生而秋死的蟪蛄,哪晓得一年竟然分为四季。”老子说:“无知的人听到讲道,大声而笑;倘若不笑,也就不值得对他讲了。”怎可以拿着冰雪,去怪责夏季的虫子不知寒冷呢!

自汉、魏以来,论述书法之人很多,好丑混杂,条目纷扰。彼辈或是拾人牙慧、重复观点,和以往旧论竟然毫无不同之处。或是轻率地妄兴新解,当然亦无裨益于将来。惟徒然致令多者更多,缺者仍无。今我所撰六篇,分作两卷,依次论述各种功用,题名:《书谱》。有幸忝为一家后进之说,谨此奉献规制。冀望四海知音,或作收藏,或聊予参阅。皆因既有所知,却又缄口无言,秘而私珍之所为,在下诚不敢取也。

垂拱三年(公元六八七年)写记。