河西地区的主体地貌是荒漠戈壁,南面是东西走向绵延千里的祁连山脉,北侧是腾格里大沙漠。祁连山冰川在春、夏、秋季有季节性径流滋润着走廊地区的低地,形成了富饶美丽的绿洲。戈壁绿洲干燥少雨多风沙,相对严酷的地理条件形成了保护古代遗物的良好环境。

西汉武帝时期为解除匈奴在西北的长期威胁,出兵河西屯边、屯田,随着汉代对这一地区的经营,出现了大量的简牍文书,这些文书在河西这种特殊的自然条件下得到良好的保护。今天,河西地区成为了中国古代简牍最丰富的蕴藏地之一。

河西汉代简牍的最早发现者是英籍匈牙利人斯坦因(Mark Aurel Stein)。他第二次中亚之行时(一九○六—一九○八),在敦煌西北疏勒河下游三角洲地区,发现了汉代烽燧、城障遗址。后随汉代烽燧沿着疏勒河岸溯流而上,追寻至敦煌东北处,找到了由塞墙、烽燧、城障组成的汉代长城,并在汉代烽燧遗址中发掘得汉简七○五枚,其中有纪年简一六六枚,最早的是西汉武帝天汉三年(前九八),最晚的是东汉顺帝永和二年(一三七)。一九一三年至一九一五年,斯坦因进行第三次中亚探险考察,他沿着敦煌汉代边塞烽燧遗址向东,穿过安西、酒泉至金塔,并在这一段汉代烽燧线的遗址中获得汉简一○五枚。

一九二七年至一九三一年间,西北科考团在额济纳河流域居延地区发掘出土简牍一万一千余枚。

一九四四年,西北科学考察团沿着斯坦因的考察路线对玉门关、阳关以及汉代边塞的沿线烽燧进行再调查。夏鼐、阎文儒二先生对敦煌西北的小方盘遗址发掘得到汉代简牍四十九枚,并考证出位于敦煌西北的小方盘便是汉代的玉门关。

一九七二年至一九七六年,甘肃省博物馆、酒泉地区和当地驻军联合组成居延考古队对额济纳旗内汉代时期的甲渠候官、第四燧、肩水金关遗址进行了调查与发掘,获得汉简二万余枚。这批简中纪年最早的是西汉武帝天汉二年(前九九),最晚的为东汉光武帝建武八年(三二)。

一九七七年,嘉峪关市文管所对位于玉门花海农场附近的一座汉代烽燧遗址调查清理,获得汉简九十一枚。

一九七九年,甘肃省文物考古研究所考察敦煌附近的汉代烽燧时,在小方盘西十一公里处的马圈湾发现了一座当年斯坦因考察时未登录的烽燧。经发掘获得千余枚汉代简牍。

一九八七年敦煌市博物馆在文物普查时,发现了汉代效谷县境内的悬泉置遗址。自一九九○年起甘肃省文物考古研究所经三年的考古发掘,完整地提示了由坞、舍、厩、仓等组成的悬泉驿置建筑遗址,获得了数万枚汉代简牍。

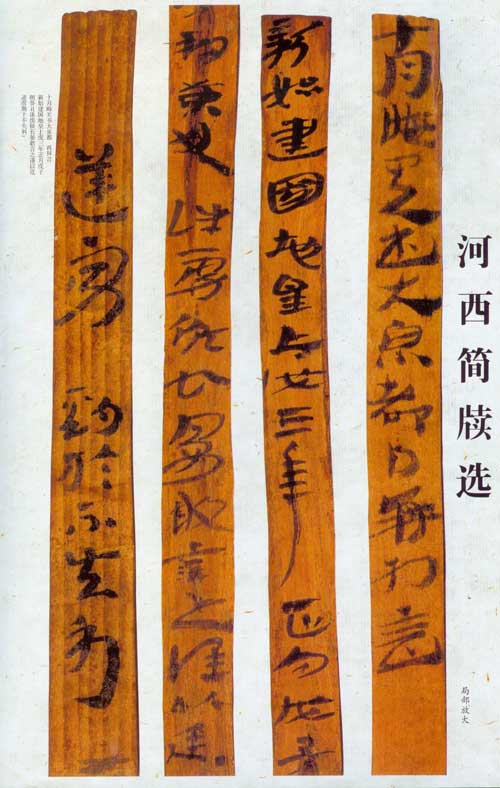

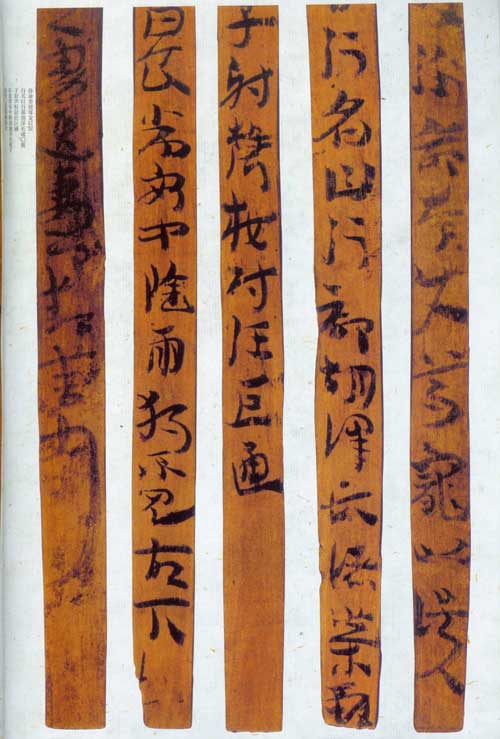

以上汉代边塞遗址出土的简牍,虽然宽窄不同,书写时有单双行之别,但长度都按照汉代一尺制作,长二十三厘米左右。

河西地区汉代的墓葬与中原地区丧葬观念及制度相同,但气候干燥,土质透气性好,更利于简牍、丝绸等各种随葬品的保存。因此,河西的汉代墓葬中也有简牍出土。

一九五七年甘肃武威磨嘴子八号墓出土了木简十枚,内容为汉帝抚恤老人,赐予年高者鸠杖的诏书。

一九五九年磨嘴子六号墓发现了汉代“仪礼”简四六九枚,共有九篇。墓中“仪礼”有三种本子,其中,甲种七篇三九八枚,长五十六厘米、宽○点七五厘米,相当汉尺的二尺四寸,是汉代抄写六经时规定的简牍长度。

一九七二年,甘肃省博物馆与武威县文化部门合作,在武威城郊西南十公里旱滩坡的汉墓中清理出了一批医药简牍,有简七十八枚,牍一十四枚,共计九十二枚。简长二十三点二厘米,折汉一尺,属尺书。医药简有二种形制,一种宽度为一厘米,简的边侧有锲口,简文内容是医治内科、外科、妇科及五官科的医方,还有针灸方面的刺疗医术及禁忌。另一种宽度为○点五厘米,简的边侧无锲口,内容是医治各科疾病和疑难症的医方。牍宽度在一厘米到四厘米不等。正反两面墨书,个别有残损。每面一般书写两行或多至六行的。这些医药简牍是用隶书或章草书写的,书体极富特色。因此它不仅是珍贵的古代医方资料,也是古代书法艺术的珍品。

一九八一年,武威县文物管理委员会在调查县重点文物时,新华乡缠山村民袁德礼交出了在磨嘴子出土的“王枚诏书令”简册,现存二十六枚。

一九七一年,甘肃省博物馆在甘谷县汉墓中发现二十三枚木简。简长二十三、宽二点六厘米,松木制作,每简书两行,背面上端编写顺序号,连编成册后书写。简文整齐分为三节,可清楚地辨认出整齐秀丽的八分体字,但是大部分简牍已朽碎。

一九八六年,甘肃文物考古研究所在天水市北道区放马滩古墓群中的一号墓中发现竹简四八○余枚。竹简浸泡在棺液中朽腐严重,已发黑色,简文字体漫漶。竹简有二种形制,甲种长二十七点五厘米,宽○点七厘米;乙种长二十三厘米,宽○点六厘米。

墓葬出土的简牍与河西边塞遗址出土的简牍相比较,墓中随葬简牍的长度因简的文体不同有其特定的尺寸,内容是墓主人认为值得永久珍藏的诏书、律令、经书及医药方等。简牍的书写人都有着深厚的书法功底,又是精心抄录,每枚简牍的每一字都凝聚着时代特色。

河西简牍在汉字演变和书体源流的研究中具有特殊价值,主要表现在以下两个方面:一是它在研究书史和书体源流、演变方面占有重要地位。通过仔细的分析和研究简牍中的书体种类,使我们能更好地认清各种书体在历史上的产生发展过程及其相互关系;二是汉简在书法艺术与美学方面的价值。通过对简牍书法的探索,使人们对中国书法艺术的基本风格及书法美学的真谛有更深刻的感受与认识。

河西简牍以丰富、翔实的简牍书体显示了隶书的演变发展过程。隶书的起源,可以上溯到战国时代。“秦既用篆,秦事繁多,篆字难成,即令隶人佐书,曰隶字”(《西晋·卫恒四体书势》)。创建隶书的流行说法是程邈所作,“初,邈以罪系云阳狱,覃思十年,变篆为隶,得三千字。一日上之,始皇称善,释其罪而用为御史。……此天下始用之初也”(《宣和隶谱·叙论》)。隶书书写方便,利于民众。汉代由于隶书在民间和下级官吏中的广泛应用和进一步修饰,使隶书更致完美,终于成为汉代的通用书体。

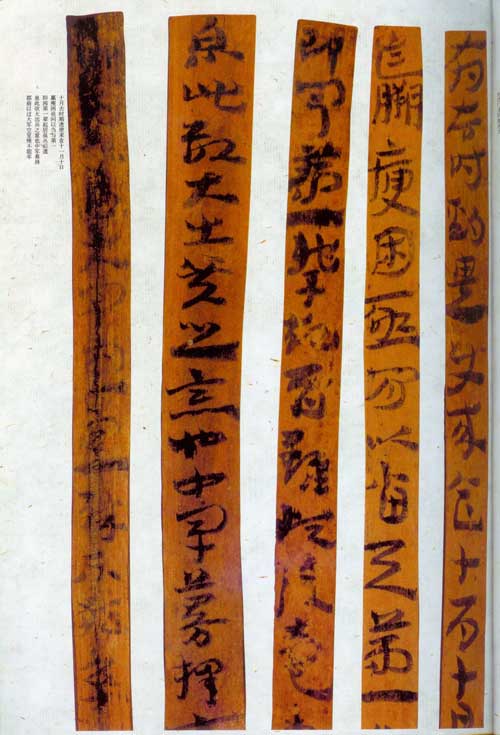

书法界历来把隶书分成古隶和八分两种,这是两个不同的发展阶段。古隶是八分的前身,字形有相当部分跟篆文很接近,有篆文的用笔方法,但浑厚朴淳,结体方中有圆,笔画圆浑中有方折,有顿有提,略有波挑,用笔谨严而古雅秀丽。八分是指结体方整、笔画有明显波势和挑法的隶书,即人们通常所谓的汉隶。古隶与篆书有着根本性的区别,因为隶书是“用笔画符号破坏的象形字的结构,成为不象形的象形字”(吴白《从出土秦简帛书看秦汉早期的隶书》)。这是中国文字和中国书法艺术由繁到简,由象形走向抽象,从表形走向表意的根本性发展。甘肃河西地区不仅有古隶体精美的天水放马滩简、敦煌与居延也有西汉古隶的简文。如敦煌马圈湾出土的习字觚,字形和用笔具篆意,无明显波势与挑法,但是结体已有较大变化,用方笔,多取横势,笔画有粗细,行笔简疾。河西简牍中的汉代古隶资料,对于认识古隶向八分发展的轨迹有着重要的意义。

康有为曾主张西汉时期“绝无后汉之隶”,“盖西汉以前无熹平隶体,和帝以前皆有篆意”。(康有为《广世舟双楫》)近人更明确提出“波势之隶至东汉才成熟”(郭绍虞《从书法中窥测字体的演变》)。也有主张“隶书发展到西汉晚期,达到成熟阶段”(王靖宪《秦汉的书法艺术》)。汉隶的完全成熟与规范究竟在什么时代这是书法史上长期争论的一个问题。从敦煌马圈湾汉简来看,大量的正式文书均为字趋扁形,“蚕头燕尾,逆入平出”的成熟隶书。如有一件西汉宣帝甘露二年觚的字形尤为明显,这又是隶书成熟于西汉中期的例证。近年新发现的悬泉简牍,从结体用笔等方面,明显可见规整、完善的隶书在西汉中期武帝太始年间已产生。这对书法界流行的隶书西汉晚期说、东汉说是重要补正。

敦煌、居延、武威汉简大量草书的发现,对于研究汉代草书的形成与发展过程具有十分重要的价值。许慎说“汉兴有草书”(《说文解字·叙》),汉代的草书是以隶书为基础发展起来的。早期的草书是西汉古隶的简易急速的写法。“昔秦之时,诸侯争长,简檄相传,望烽走驿,以篆、隶之难不能救速,遂作赴急之书,盖今草书是也”(梁武帝萧衍《草书状》),也就是所谓“章草即隶书之捷,草亦章草之捷也”(张怀瓘《书断》)。这种草书人们称之为草隶或隶草。草隶的进步发展就出现了带有波磔,笔断意连的章草。章草一名首见于张怀瓘《书断》:“献之尝白父云:古之章草,未能宏逸,顿异真体,合穷伪略之理,极草踪之致,不若藁行之间,于往法固殊,大人宜改体。”关于章草的产生,文献记载主要有三种说法:一种是说西汉元帝时史游作章草:“汉元帝时史游作《急就章》,解散隶书,兼书之,汉俗简惰,渐以行之是也。”(张怀瓘《书断》)一种是东汉章帝时作章草。(宁陈恩《书苑精华》引唐蔡希综《法书论》)一种是说杜度作章草。(唐窦《述书赋》)上述文献记载,使书法界受到较大影响,认为章草形成于西汉末,成熟于东汉。河西简牍具体表现了由草隶至章草的发展过程。西汉武帝至元帝年间的居延汉简,有部分简书是解散隶体,急速简易的草隶,有些则是已带波磔、草意浓郁的章草,到西汉成帝时期的简书中已出现了成熟的章草,表明章草已形成一种定型的字体了。敦煌马圈湾汉简中西汉宣帝时期的簿、册、书牍和王莽时期的奏书底稿早已是成熟的章草,而宣帝五凤年间的简册,其书体也是成熟的章草。由此证明,章草的成熟应在西汉中期无疑。汉代草书,尤其是章草,是中国古代书法的一朵奇葩,具有很高的艺术价值,它标志着书法开始成为一种能高度自由地抒发情感、表现书法家个性的艺术。但是在过去很长的时间里,章草书仅见于摹本与刻帖,见不到汉代章草的原貌,近代以来汉代简牍的大量出土,才再现其本来面目,被埋没了二千多年的书法艺术珍品得以重现,为中国古代书法史增添了光辉的一页。

河西简牍的基本风格可以用率意、质朴、粗犷、健雄八字予以概括。河西简牍书艺上“八字”特点,是因特有的时代、军事使命与生存环境诸因素而形成的。河西简牍大部分发现于汉代敦煌、居延边塞的城障烽燧遗址,这些文书的草拟者、誊写者多系边塞军事防御系统、邮驿系统中的下级吏卒。汉简上所出现的古隶、八分、隶草、章草等字体是这些下层吏卒与民众,基于军事形势的需要,从实用出发,为了书写简便而创造出来的。他们“省易”篆书、古隶而创造了隶书,由隶而草,书体演变的真正实践者是这批广大的无名书法家,他们在思想上多创新进取,少墨守成规,故其书风必然是率意洒脱,自然流畅,简古质朴,而少精雕细刻,描头画角的庙堂习气。

时代与地域是汉代简牍形成特有书风的重要原因。河西简牍所出土的地域是汉代的西北边陲,为当时社会、民族矛盾的焦点所在,是汉王朝在政治、军事、经济上的着力经营之处。当时的敦煌、居延边塞是抵御匈奴侵扰的前哨,广大戍边吏卒,离乡背井,常年累月驻守战斗在戈壁荒漠上,披星戴月,风餐露宿。这样的客观环境锻炼了人们的勇敢无畏和开拓进取精神,熔铸了人的雄强豪放性格。在汉简上所遗存的粗犷、雄健书风,正是他们精神境界的真实体现。汉简上所显现的隶书、章草的绝妙佳作正是这样产生出来的。

书法力度来源于用笔。笔力的表达是书法艺术赖以生存的基本特征之一,在笔墨运用中产生书法艺术的骨气与神韵,即“惟在求其骨力,而形式自生耳”(李世民《论书》)。它是构成中国书法形式美的重要组成部分。河西简牍的隶书、草书的用笔特点是方圆结合、诸锋交替,既使用方笔,也用圆笔,两者巧妙地结合,相互为用。既用中锋,也用侧锋与逆锋,诸锋交替使用,各显其长。从而使河西简牍的书风时而率意洒脱,自然流畅;时而粗犷泼辣,野趣横生;时而雄健豪放、浑厚苍劲,形成百态千姿,各显其妙的生动格局。居延汉简的逆入平出,藏锋收笔,使一点一画均内含筋骨,力在其中。简书中有的竖画,畅泻而下,收笔处重墨粗画,宛如长矛大戟,挺然大树,表现出了雄浑的笔势和强健的笔力美。

书法艺术是线条艺术。在远古时代第一个用线条创作文字图形、表达文字意思的人就是我国的第一位书法家。如果没有第一位的创造,也就没有汉字,没有传统的中华书法艺术。随着时间的推移,终及篆、隶、楷、草、行五种主要书体的毕至纷呈。汉代是隶书、草书盛行的时代,隶书与草书是更能高度自由抒发情感、表现书法家个性的线条艺术。汉字由各种不同的线条组成,这无数的线条可以千变万化,如方与圆、曲与直、长与短、粗与细、浓与淡、轻与重、缓与速、疏与密、虚与实、斜与正、巧与拙等。在书法家笔下,这些线条有的重如崩石,有的轻如飞花,有的刚如凿铁,有的捷如闪电,有的柔如嫩芽,千姿百态,各显其妙。河西简牍书艺在用笔、结体、章法上的各种变化,归根结蒂是线条形态与组合的变化,由用笔、结体、章法的变化形成了河西简牍书艺的特征,所以说线条是中国书法艺术的精髓。书法家以自己的作品来反映自然与社会。使书法艺术美与天地山川美、衣冠人物的社会美联系起来的纽带是线条。在书法艺术中,书法家丰富的情感也是通过线条实现的,书法家笔下千变万化的线条是书法家内心世界的表露。中国书法通过变化无穷的线条,把中国近万年的书法史,描绘得有声有色。

书法艺术是心灵的艺术。西汉末年的大文学家、大哲学家扬雄在《问神》一文中指出:“书,心画也。”东汉书法与书法理论家蔡邕更具体地说:“书者,散也,欲书先散怀抱,任情恣性,然后书之。”(蔡邕《笔论》)这是扬雄“书为心画”命题的进一步发挥。就是说书法应首先舒展人的心境,再恣意发挥情感,然后落笔任意挥洒,用线条的形式表现自我的心境。书法艺术的线条实际上是书法艺术家心灵颤动的轨迹,是“心”在书法艺术创作过程中发生作用的结果。中国古典艺术哲学强调艺术表现情感和对人的感化作用,中国书法艺术的创造者充分运用着这一方法,在实践中把自己内心积蓄的情感通过书法线条表达出来。书法作品的欣赏者又以自己的种种情感去体味书法家自由表达出来的心境、情感。通过书法线条达到心灵的交流,从而将书法艺术创作者、书法作品与欣赏者联系起来。李泽厚先生在这方面作了很好的阐述,他说:“书法一方面表达的是书写者的‘喜怒窘穷,忧悲愉快,怨恨思慕,酣醉无聊不平……’(引韩愈语),它从而可以是创作者意识和无意识的内心秩序的全部展露;书法艺术所表现所传达的正是这种人与自然,情绪与感受,内在心理秩序与外在宇宙(包括社会)秩序结构直接相碰撞、相斗争、相调节、相协奏的伟大生命之歌。”(李泽厚《略论书法》)我们用书法艺术是心灵的艺术这一书法美学思想来考察河西简牍书法,不难发现施展在甘肃河西简上精妙的隶书与草书,都是自由抒发情感的佳作,字里行间流露出汉简书写者——驻守于边疆,在艰苦的环境中奋争的广大下级吏卒的品格与个性。汉简书法无处不散发着那个辉煌时代的气息,所以它有着巨大的感染力。

书法艺术的真谛是抽象美。表现为静态,展开于空间,流动于时间的书法线条,为什么能抒发情感,造化心灵?其原因就在于书法线条是直观的、形象的,更是抽象的。书法艺术从一诞生起就应用了“抽象”这一艺术的手法。书法艺术对自然和社会的反映是抽象的反映,就是说它不只是具体事物的具体写照,而是通过事物的具体形态,经过提炼,展示事物的本质,即是所谓“囊括万殊,裁成一相”。在书法家笔下,客观世界的“万殊”都净化为“一相”,即净化在抽象的书法线条及其组合之中,净化在书法作品之中,以此牵动欣赏者的思绪、情感,使之获得隽永的美的享受,这就是书法艺术美的特殊性。书法艺术所揭示的事物的本质是同人的自由本质相联系的。这种本质即可以通过对外在事物的形象的模拟再现而显示出来,也可以通过各种人的内在精神、情感相对应的具体可感的形式而表现出来。即“字以神为精魄,神若不和,则字无态度也;以心为筋骨,心若不坚,则字无劲健也;以副毛为皮肤,则若不圆,则字无温润也。……思与神会,同乎自然,不知所以然而然矣”(李世民《指意》)。中国书法艺术的抽象美,在书体演变到了隶书、草书阶段体现得更为显著,河西简牍书艺巨大的感人力量即是明证。书法艺术的真谛 —— 抽象美的不断揭示,必将对人们进一步研究简牍书法,总结、继承、发扬其书艺的精华,推动书法史的研究发挥积极作用。(选自《河西简牍》)